鉄筋コンクリート造柱の断面検定

記号説明

$b$ :柱幅(mm)

$D$ :柱せい(mm)

$d_t$ :引張縁から引張鉄筋重心までの距離(mm)

$d$ :圧縮縁から引張鉄筋重心までの距離(有効せい)(=$D-d_t$)(mm)

$j$ :柱の応力中心間距離(=7/8・d)(mm)

$a_t$ :引張鉄筋の断面積(mm2)

$a_c$ :圧縮鉄筋の断面積(mm2)

$p_w$ :せん断補強筋比(%)

$p_g$ :主筋全断面積のコンクリート全断面積に対する比

$α$ :せん断スパン比$M/(Q_d)$による割増係数

[柱の軸方向と曲げに対する断面算定]

$N_L$ :長期軸力

$N_{sn}$ :積雪荷重による軸力

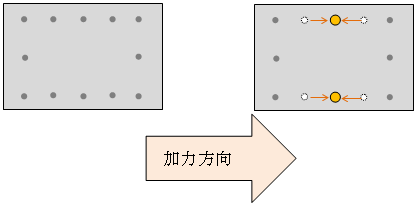

$N_{E1}$ :正加加力時の地震荷重による軸力

$N_{E2}$ :負加加力時の地震荷重による軸力

$N_{w1}$ :正加加力時の風圧力による軸力

$N_{w2}$ :負加加力時の風圧力による軸力

$N_{S1}$ :短期設計用軸力(柱脚モーメント負側最大時)

$N_{S2}$ :短期設計用軸力(柱脚モーメント正側最大時)

$M_L$ :長期曲げモーメント

$M_{sn}$ :積雪荷重曲げモーメント

$M_{E1}$ :正加力時の地震荷重による曲げモーメント

$M_{E2}$ :負加力時の地震荷重による曲げモーメント

$M_{w1}$ :正加力時の風圧力による曲げモーメント

$M_{w2}$ :負加力時の風圧力による曲げモーメント

$M_{S1}$ :短期設計用曲げモーメント(負側)注1)

$M_{S2}$ :短期設計用曲げモーメント(正側)注1)

$_cM_y$ :柱の終局曲げモーメント

$M_{AL}$ :長期許容曲げモーメント

$M_{AS1}$ :短期許容曲げモーメント(負側)

$M_{AS2}$ :短期許容曲げモーメント(正側)

$M_L/M_{AL}$ :長期曲げモーメントに対する検定値

$M_{S1}/M_{AS1}$ :短期曲げモーメントに対する検定値

$M_{S2}/M_{AS2}$ :短期曲げモーメントに対する検定値

[柱のせん断に対する断面算定]

$Q_L$ :長期せん断力

$Q_{sn}$ :積雪荷重によるせん断力

$Q_E$ :地震荷重によるせん断力

$Q_w$ :風圧力によるせん断力

$Q_D$ :短期設計用せん断力

$Q_{AL}$ :長期許容せん断力

$Q_{AS}$ :短期許容せん断力

注1) 長期は節点位置、水平荷重時はフェイス位置の応力を採用します。

軸方向力と曲げに対する検討

柱の長期および短期許容軸力(モーメント0を仮定した場合)は以下で計算されます。

$$N_A = min( f_c・A_e, _rf_c・A_e / n )$$

$A_e$ : 等価断面積(=$A+(n-1)・A_s$)

$A $ : 柱の断面積

$E_s$ : 鉄筋のヤング係数

$E_c$ : コンクリートのヤング係数

$f_c$ : コンクリート許容応力度

$_rf_c$ : 鉄筋許容応力度

$n$ : ヤング係数比 (RC基準による)

柱の長期および短期の許容曲げモーメントが設計用曲げモーメント以上であることを以下の検定式により確認します。

$M_L/M_{AL} \verb|≦| 1.0$ 長期曲げモーメントに対する検定

$M_S/M_{AS} \verb|≦| 1.0$ 短期曲げモーメントに対する検定

指定により2軸曲げを考慮した場合以下のように計算します。

・矩形断面の場合

$$M_{SX}/M_{ASX}+M_{SY}/M_{ASY} \verb|≦| 1.0$$

・円形断面の場合

$$(M_{SX}/M_{ASX})^2+(M_{SY}/M_{ASY})^2 \verb|≦| 1.0$$

許容曲げモーメント($M_A$)

RC規準14条により、軸力($N$)と曲げモーメントを同時に受ける柱において、軸力($N$)を受ける状態で以下の1~3に対して求めたそれぞれの曲げモーメントのうち最小値を許容曲げモーメント($M_A$)とします。

圧縮縁がコンクリートの許容圧縮応力度($f_c$)に達したとき

圧縮側鉄筋が鉄筋の許容圧縮応力度($_rf_c$)に達したとき

引張側鉄筋が鉄筋の許容引張応力度($f_t$)に達したとき

・寄筋が存在する場合、寄筋も許容曲げモーメント算定に考慮されます。寄筋の位置は、隅角部の鉄筋とのあきを25mmもしくは主筋最外径の1.5倍の大きい方の間隔として計算します。

・直交鉄筋は断面中央に集約して考慮されます。

せん断力に対する検討

柱の長期および短期の許容せん断力が設計用せん断力以上であることを、以下により確認します。

$Q_{AL} \verb|≧| Q_L$ 長期せん断力に対する検定

$Q_{AS} \verb|≧| Q_D$ 短期せん断力に対する検定

a) 柱の許容せん断力($Q_A$)

■長期許容せん断力($Q_{AL}$)

柱の長期許容せん断力($Q_{AL}$)は下式により算定します。

$$Q_{AL} = b \cdot j \cdot \alpha \cdot f_s$$

$$\alpha = \frac{4}{\frac{M}{Q \cdot d}+1}$$

かつ

$$1.0 \verb|≦| \alpha \verb|≦| 1.5$$

とする。

$Q_{AL}$:長期許容せん断力(N)

$f_s$:コンクリートの長期許容せん断応力度(N/mm2)

■短期許容せん断力($Q_{As}$)

柱の短期許容せん断力($Q_{AS}$)は下式により算定します。

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle b \cdot j \left( \frac{2}{3} \cdot \alpha \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.002) \right) & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b \cdot j ( f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.002) ) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

$$\alpha = \frac{4}{\frac{M}{Q \cdot d}+1}$$

かつ

$$1.0 \verb|≦| \alpha \verb|≦| 1.5$$

とする。

$Q_{AS}$:短期許容せん断力

$f_s$:コンクリートの短期許容せん断応力度(N/mm2)

$_wf_t$:せん断補強筋の短期許容引張応力度(N/mm2)

$p_w$:せん断補強筋比(=$p_w/(b・x)$)

1.2%を超える場合は1.2%とする。

$a_w$:1組のせん断補強筋の断面積(mm2)

$x$:せん断補強筋の間隔(mm)

円形柱の場合、各寸法は以下のように扱います。

$D$ : 円形柱直径

$b$ = $D/2×√π$

せん断補強筋比 $p_w = a_w / (b・x)$

引張主筋本数 $n_t = n_g / 4 + 1 n_g$ : 全主筋本数

b) 柱の短期設計用せん断力($Q_D$)

柱の短期設計用せん断力($Q_D$)は、ユーザー選択注2)により$Q_{D1}$および$Q_{D2}$のいずれか、または小さいほうとします。

$$Q_{D} = \min (Q_{D1},Q_{D2})$$

$$Q_{D1} = \frac{\sum _c M_y}{h}$$

$$Q_{D2} = Q_L + n \cdot Q_E$$

$Q_D$:短期設計用せん断力

$Q_L$:長期設計用せん断力

$Q_E$:地震荷重によるせん断力

$n$:水平荷重時せん断力の割増係数で、1.5以上とする。

Σ$_cM_y$:柱頭・柱脚の降伏曲げモーメントの絶対値の和(=Σ$M_u$)

柱の曲げ終局強度($M_u$)は"「鉄筋コンクリート造梁の終局耐力」“を参照してください。

$h$:柱の内法高さ

※積雪時、暴風時の短期設計用せん断力は以下とします。

・積雪時:$Q_D=Q_L+Q_{sn}$

・暴風時:$Q_D=Q_L+Q_w$

c) 高強度せん断補強筋を使用する場合について

■せん断補強筋比($p_w$)

高強度せん断補強筋を使用する場合の、柱の許容せん断力($Q_A$)算定に用いるせん断補強筋比($p_w$)の制限値は梁と同じとします。

■許容せん断力($Q_A$)

高強度せん断補強筋を使用する場合の許容せん断力($Q_A$)は下式により算定します。

$$Q_{AL} =\alpha \cdot f_s \cdot b \cdot j$$

$$Q_{AS} = b \cdot j ( \alpha \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001) )$$

$Q_{AL}$:長期許容せん断力

$Q_{AS}$:短期許容せん断力

【ウルボン1275の場合】

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle \phi \cdot b \cdot D \cdot \left( 850 \cdot \sqrt{\frac{W_0}{D} \cdot \frac{p_W}{_L \sigma _0+3} }\cdot \frac{M}{Q \cdot D}+1 \right) \cdot _L \tau _{SC} & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b \cdot j ( \alpha \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001)) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

$$W_0 = \frac{W_a}{3 \cdot Q_L/(Q_L+Q_E)+1}$$

$$_L \tau _{SC} = \sqrt{\sigma_T^2+\sigma_T \cdot _L \sigma _0}/\kappa$$

・適用範囲のFc60を超える場合は、すべての式についてFc=60で頭打ちとなります。

・大梁の場合、$Lσ_0=0$とします。

・$M/(Q・D)$が2.0を超える場合は2.0とします。

・$_L \sigma _0$が0以下の場合、$_L \tau {SC}$の算定では負として扱い、$Q{AS}$算定では0として扱います。

・$_L \sigma _0$が18N/mm2を超える場合、$_L \sigma _0$が18N/mm2とします。

また、損傷制御のための検討を選択していた場合でも、軽量コンクリートは対象外のため、安全性確保のための検討とします。

$f_s$は軽量コンクリートの場合、0.75倍とします。

【スーパーフープKH785,KH685の場合】

$$Q_{AL}=b・j(a・f_s+0.5・_wf_t(p_w-0.002))$$

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle b・j(β_c・a・f_s+0.5・_wf_t(p_w-0.002)) & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b・j(a・f_s+0.5・_wf_t(p_w-0.002)) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

$$β_c:1-(100p_w-0.2)/3$$

$Q_{AL}$長期許容せん断力

$Q_{AS}$:短期許容せん断力

【パワーリング785の場合】

SPR785の損傷制御のための検討、安全性確保のための検討は下式で算定します。

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle b \cdot j \left( \frac{2}{3} \cdot \alpha_{s1} \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001) \right) & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b \cdot j ( f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001)) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

また、損傷制御のための検討を選択していた場合でも、長期荷重時に引張軸力が作用する柱部材については安全性確保のための検討で算定します。

【パワーリング685の場合】

SPR685の"損傷制御のための検討”、“安全性確保のための検討"は下式で算定します。

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle b \cdot j ( \beta_{co} \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001)) & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b \cdot j ( f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001)) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

$β_{co}$は以下の式を用いるか、2/3αとするか選択できます。ただし、柱内法高さ比が2.5未満の場合、$β_{co}=2/3α$とします。

$$\beta_{co} = 1- ( 1-(2/3)\alpha ) (100p_w-0.2)$$

【エムケーフープの場合】

MK785の"損傷制御のための検討”、“安全性確保のための検討"は下式で算定します。

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle b \cdot j \left(\frac{2}{3} \cdot \alpha_{s1} \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001) \right) & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b \cdot j ( f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001) ) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

また、損傷制御のための検討を選択していた場合でも、長期荷重時に引張軸力が作用する柱部材については"安全性確保のための検討"で算定します。

【上記以外の高強度せん断補強筋の場合】

$$ Q_{AS} = \begin{align} \left\lbrace \begin{array}{ll} \displaystyle b \cdot j \left( \frac{2}{3} \cdot \alpha_{s1} \cdot f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001) \right) & \left( \text{損傷制御のための検討} \right) \\ \displaystyle b \cdot j ( f_s+0.5 \cdot _w f_t(p_w-0.001) ) & \left( \text{安全確保のための検討} \right) \end{array} \right. \end{align} $$

※上式は暫定対応による計算となっています。メーカーの設計指針と計算内容が異なる場合があります。

注2) メインメニュー「設計・計算条件」→「断面算定条件」→「RC造」参照。