耐震壁

耐震壁

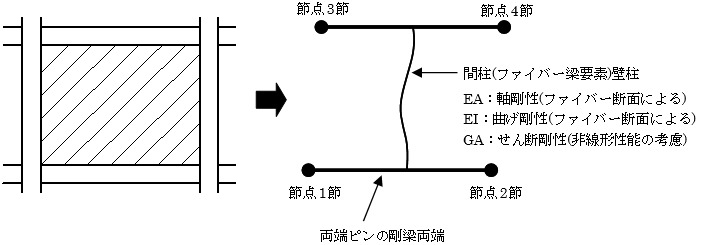

耐震壁は、壁エレメントモデルの間柱部分にファイバー梁要素を適用した、ファイバー型壁エレメントモデルにより行います。軸・曲げについてはファイバー断面により非線形特性を評価し、せん断については各せん断耐力式に基づいた非線形性を採用します。

鉄筋コンクリート造耐震壁

鉄筋コンクリート造耐震壁の非線形特性(軸、曲げ)

壁柱部分は両端ファイバー梁要素とし、求めた断面性能は梁要素全体に均等に分布していると仮定します。両端ファイバー要素の非線形特性については、柱の項(ファイバーモデル)を参照してください。

鉄筋コンクリート造耐震壁の非線形特性(せん断)

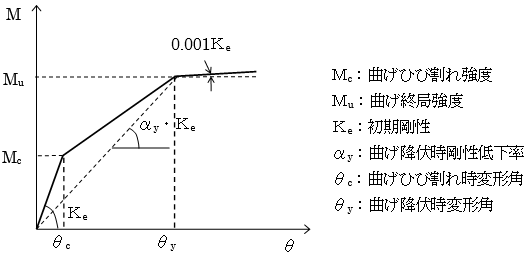

鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断非線形特性は、下図に示すトリリニアモデルで評価します。

(1)せん断ひび割れ強度($Q_c$)

鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断ひび割れ強度($Q_c$)は下式で算定します1)。

$$Q_c = (0.043 \cdot p_g+0.051) \cdot F_c \cdot A_w$$

$A_w$:壁体断面積(cm2)

$p_g$:引張側最端の柱 1 本の主筋量(cm2)/$A_w$(%)

$F_c$:コンクリートの設計基準強度(kg/cm2)

(2)せん断降伏時剛性低下率($β_u$)

鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断降伏時剛性低下率($β_u$)は下式により求めます1)。

$$\beta_u = 0.46 \cdot p_w \cdot \sigma_y/F_c+0.14$$

$p_w$:壁の縦筋比

$σ_y$:壁筋の降伏強度(kg/cm2)

$F_c$:コンクリートの設計基準強度(kg/cm2)

(3)終局せん断強度($Q_u$)

RC 造耐震壁の終局せん断降伏強度($Q_u$)は、付帯柱の主筋を考慮して次のいずれかの式で算定します2)。開口に対してはせん断耐力の低減率($r$)を考慮します。

$$Q_u = \left( \frac{0.053 p_{te}^{0.23}(F_c+18)}{M/(Q \cdot D)+0.12}+0.85 \sqrt{\sigma_{wh} \cdot p_{wh}} +0.1\sigma_0 \right) t_e \cdot j \cdot r$$

$$Q_u = \left( \frac{0.068 p_{te}^{0.23}(F_c+18)}{ \sqrt{M/(Q \cdot D)+0.12}}+0.85 \sqrt{\sigma_{wh} \cdot p_{wh}} +0.1\sigma_0 \right) t_e \cdot j \cdot r$$

1) 国土交通省:2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書;P.635-637,2007.8

2) 国土交通省:2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書;P.281-282,638-639,2007.8

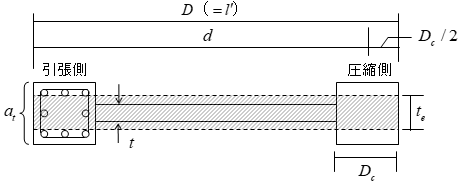

$t_e$:耐震壁の I 形断面を長さと断面積とが等しい等価断面に置き換えたときの幅($t_e$)で、壁厚(t)の 1.5 倍以下とする。

$M/(Q・D)$:シアスパン比

$M/(Q・D)$< 1 の場合は 1、$M/(Q・D)>3$の場合は 3 とする。

$D$:付帯柱を含めた耐震壁の全長(mm)

$j$:応力中心間距離(=$7/8・d$)(mm)

$p_{te}$:等価引張鉄筋比(=$a_t/(t_e・d)・100$)(%)

$a_t$:引張側柱の主筋断面積(mm2)

$d$:$D-Dc/2$($Dc$:圧縮側柱のせい)(mm)

$σ_{wh}$:水平せん断補強筋の材料強度(N/mm2)

$p_{wh}:t_e$を厚さと考えた場合の水平せん断補強筋比

(小数、1.2%を超える場合は 1.2%とする)

$p_{wh} = P_{wh} \cdot t/t_e/100$

$P_{wh}$:横筋比

$t$:壁厚(mm)

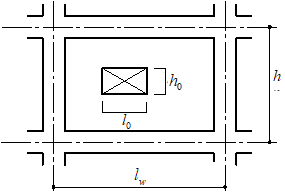

$r$:せん断耐力の低減率

$r = 1- \max \left( r_0, \frac{l_0}{l_w}, \frac{h_0}{h} \right)$

$h_0$:開口部の高さ(m)

$l_0$:開口部の幅(m)

$l_w$:付帯柱の中心間距離(m)

$h$:壁の上下梁の中心間距離(m)

$r_0$:開口周比

$r_0 = \sqrt{ \frac{h_0 \cdot l_0}{h \cdot l_w}}$

$σ_0$:全断面積に対する平均軸方向応力度(= N/A)(N/mm2)

$N$:軸力(N)

$A$:側柱および壁板の軸断面積(mm2)

3) 日本建築学会;鉄筋コンクリート終局強度設計に関する資料;P.132,1987.9

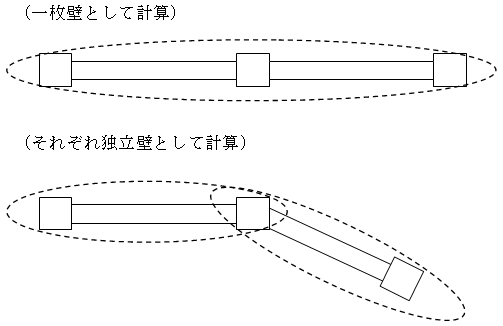

耐震壁がスパン方向で連続する場合、それらを一枚としてせん断耐力の計算を行います。ただし、耐震壁は同一直線状に並んでいることを条件とします。

連スパンの壁は以下のように取り扱います。

- 連スパンの壁が一体とみなして耐力を計算し、せん断断面積の比率で耐力を分配します。

- 横筋比は、各壁の横筋比 × 横筋強度をせん断断面積で重み付け平均して用います。

- 開口がある場合、各壁の開口率を各壁のせん断断面積で重み付け平均した開口率を連スパンの開口率とみなします。

鉄骨鉄筋コンクリート造耐震壁

鉄骨鉄筋コンクリート造耐震壁の非線形特性(せん断)

SRC 造耐震壁の終局せん断降伏強度($Q_c$)は以下の 3 式のいずれかまたは鉄骨部分を無視して RC 造耐震壁として計算します。SRC 造耐震壁として計算する場合には、耐震壁が連続する場合でもそれぞれ単独の耐震壁として計算されます。

(1) せん断ひび割れ強度($Q_c$)

鉄筋コンクリート造耐震壁と同様に計算します。

(2) せん断降伏時剛性低下率($β_u$)

鉄筋コンクリート造耐震壁と同様に計算します。

(3) 終局せん断強度($Q_u$)

a) SRC 規準

各スパンの耐震壁を内部耐震壁、外部耐震壁に大別します。

内部耐震壁の判定は下記のルールで行い、下記のいずれにも該当しない場合は外部耐震壁とします。

・上下左右を耐震壁で囲まれている。

・上及び左右を耐震壁で囲まれており、下側節点のいずれかの節点がフリー以外の状態となっている。

せん断耐力は下記により計算します。

$_wQ_u$ = max ($_wQ_u$$_1$, $_wQ_u$$_2$)

$_wQ_u$$_1$ = $r \cdot t \cdot l \cdot _wf_s$

$_wf_s = \min (0.067Fc,1.0+Fc/50)$

$_wQ_u$$_2$ = $r \cdot _wp \cdot _w \sigma _y \cdot t \cdot l'$

$_wQ_u$$_2$ = $r \cdot _wf \cdot s’ \cdot t \cdot l'$

$_wf \cdot s’ = \min (0.25Fc,1.13 \sqrt{Fc})$

b) SRC 診断規準式

せん断耐力は下記により計算します。

$$Q_u = \left( \frac{0.053 p _{ge}^{0.23}(F_c+18)}{\frac{hw}{2l}+0.12}+0.85 \sqrt{\sigma _{wh} \cdot _{r}p _{se}} +0.1\sigma _{0e} \right) b_e \cdot l_w \cdot r$$

ただし、

$1 \leq \frac{hw}{2l} \leq 3$

$p_{ge}$:引張側柱の等価引張鋼材比(%)。ただし、0.1%以下の場合 0.1%とする。

$_rp _{se}$ = $a _w/(b _e・s)$ + $Σ{a _ {tg}/(b_e・h’)・(_rbσ _y/_wσ _y)}$ ただし、$_rp _{se}$≦$2a_w/(be・s)$

$a_{w,s}$ :1 組の横筋の断面積および間隔

$a_{tg}$:計算している壁の床位置から高さが$l_{w0}$以内にある梁断面の鉄骨及び主筋の全断面積

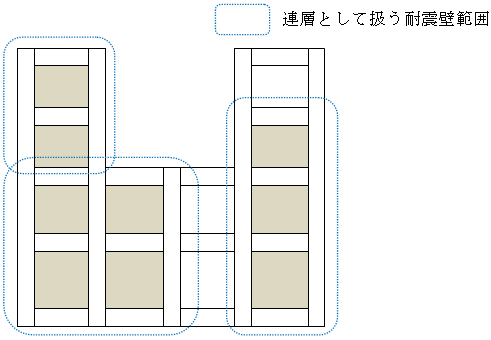

$h_w$:検討階より連層耐震壁最上階までの高さ。検討階が最上階なら 2 倍とする。

$σ_{0e}$ :$N/(b_e・l)$

$l_w$ :柱芯間距離

$h_w$計算時の連層耐震壁は下階から上階に耐震壁配置基準節点番号が連続する場合に連層とみなします。連スパン耐震壁の場合は連スパン耐震壁を一体とみなし、基準節点番号が連続するかどうかで判定します。

c) 構造関係技術基準解説書

せん断耐力は下記により計算します。

$$_wQ_u = _wQ+\Sigma_c Q_u$$

$_wQ = \min (_wp \cdot _w \sigma _y,Fc/4 ) \cdot t \cdot l'$

$_cQ_u = b \cdot _rj (1.5fs+0.5_rp_w \cdot _r \sigma _w$$_y$) + $_sA_w \cdot _s \sigma _y/ \sqrt{3}$

$f_s = \min ( Fc/20,(0.5+Fc/100) \cdot 1.5 ) $

耐震壁の中間に柱が存在する場合、$_cQ_u/2$としてそれぞれの壁耐力に加算します。

鋼板耐震壁

鋼板耐震壁は弾性としてモデル化されます。 付帯柱をピンとするか剛接とするか、計算条件で指定できます。