オプション機能のサブセクション

杭応答変位法オプション

起動について

通常のRESP-Dとは別に杭応答変位オプションのライセンスコードが必要となります。応力解析まで実行し、ツール>外部ツール>杭応答変位オプションをクリックします。表示された画面においてライセンスコード及び利用者コードを入力してください。

杭応答変位法オプションのサブセクション

杭応答変位法オプション 操作編

杭応答変位法オプション 操作編のサブセクション

概要

機能構成

RESP-D 杭応答変位法オプションでは、杭の応答変位法の検討が行えます。 上部構造の設計をRESP-Dで行っている場合には、上部構造のモデル入力や上部構造からの反力をスムーズに受け渡しできます。 上部構造の設計を別プログラムで行っている場合には、下部構造モデルの入力および下部構造設計用外力や軸力を直接入力すれば、杭応答変位法のみの検討で利用することも可能です。

| 項目 | RESP-Dで上部構造設計 | 別プログラムで上部構造設計 |

|---|---|---|

| 杭断面入力 | 要 | 要 |

| 地層特性入力 | 要 | 要 |

| 使用材料入力 | 要 | 要 |

| 杭・地盤配置入力 | 要 | 要 |

| 杭軸力直接入力 | 任意 | 要 |

| 慣性力・地下震度直接入力 | 任意 | 要 |

入力操作手順

場所打ち杭断面の設定

場所打ち杭をメニューから選択し、入力します。 杭断面は現在のところ、場所打ちコンクリート杭、鋼管場所打ちコンクリート杭が選択できます。

最後の断面の区間長は入力できませんが、全長からほかの断面の区間長を差し引いた残りの長さになります。 拡底部は傾斜を考慮しない断面となります。

2段筋がある、場合、配筋詳細で入力できます。

性能直接入力を行えば、断面性能を直接指定する事ができます。

性能直接入力は、空欄で省略した場合は自動計算値が参照されます。

既製杭断面の設定

既製杭をメニューから選択し、入力します。 現在のところ、三谷セキサンの杭のみ対応しています。

使用材料の設定

使用材料は、荷重・材料 -> 使用材料 -> その他 から入力できます。 コンクリートFcは、杭断面リストから符号ごとに個別指定することもできます。

鉄筋の径 - 強度関係を上部構造と杭で変えなくてはいけない場合には注意が必要です。 RESP-Dでは鉄筋材料を径ごと。に指定できます。上部構造と下部構造で、同じ径の鉄筋を異なる強度で用いる場合には、たとえば上部構造用のD38に対し、下部構造用にPD38 のような径を定義して、その材料を杭用の材料とし杭断面に用いる設定が必要になります。

水平地盤特性の設定

水平地盤特性を設定します。

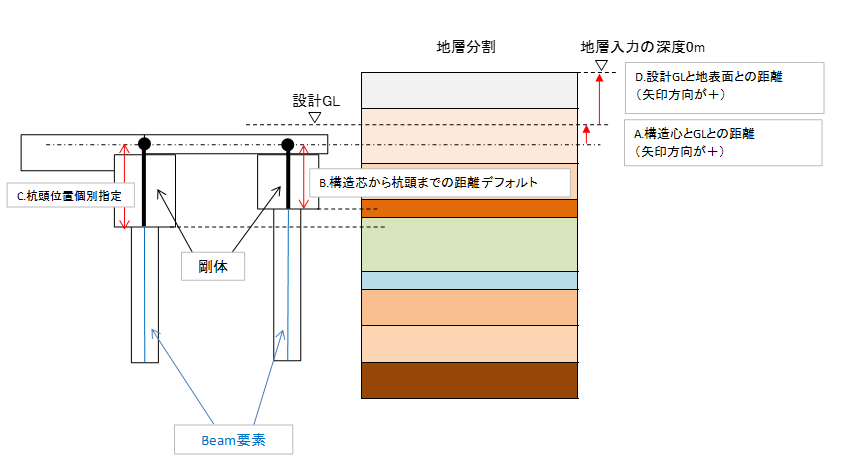

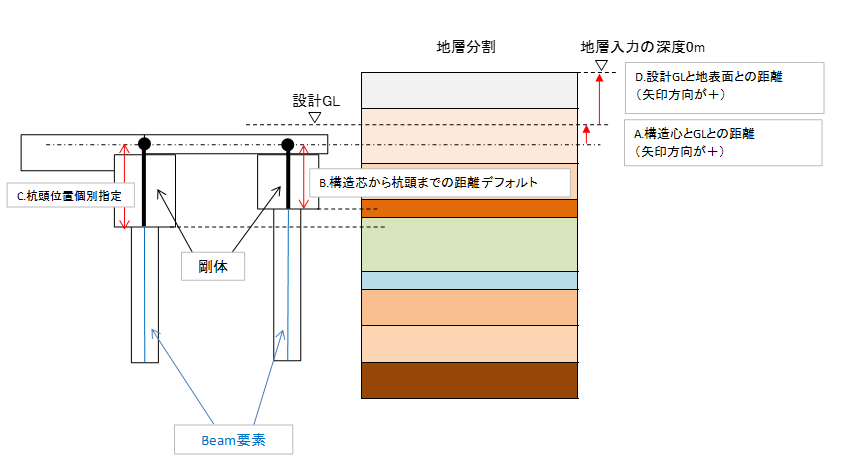

設計GLから地表面の距離は杭頭位置の指定と関連し、以下のように解釈されます。

地下水位は地表面からの距離で指定します。

計算条件で地下水位を考慮する、とした場合、解析モデル上分割された地層において地下水位が存在する地層以下の地層の単位体積重量に対して地下水位の影響を考慮して上載圧を計算します。

杭配置設定

杭配置を行います。 配置は伏図画面上からの入力と、表形式のダイアログからの入力が行えます。

杭位置ごとの個別設定

杭位置ごとに以下が個別指定できます。

- 杭符号

- 本数

- 地盤ばねタイプ(ボーリングNo.)

- 基礎重量

- 杭長個別指定

- 偏心

- 杭頭位置個別指定

また、伏図上でプロパティウィンドウからパラメータを設定することも可能です。

杭軸力の設定

各解析ケースごとに軸力を設定できます。

左上の「解析結果の読み込み」ボタンから解析結果を読み込むことも可能です。

実際に杭に考慮される軸力は、ここでの設定値に対して基礎重量を加算した軸力を採用します。

杭頭付加モーメントの設定

各ケースごとに杭頭付加モーメントを設定できます。 設定した付加モーメントは、杭頭に作用させます。

- 基礎梁の設計には採用しません。

- 杭応答変位法オプションの設定項目です。RESP-Dの杭一体解析では考慮されません。

左上の「解析結果の読み込み」ボタンから解析結果を読み込むことも可能です。以下の数値を読み込みます。

- 各支点の支点反力(支点をばねまたは固定にしている場合)

- 免震部材の付加モーメント(免震設計条件で付加曲げ計算用変位を入力している場合)

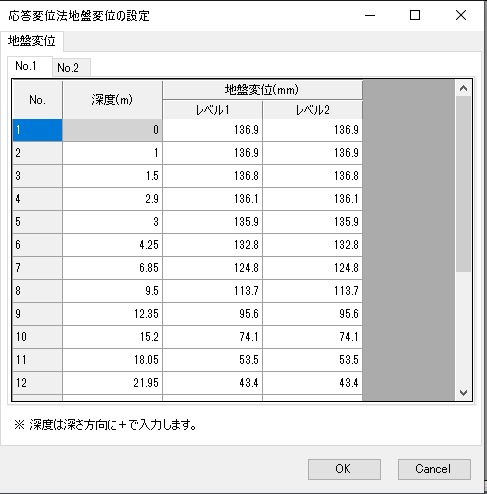

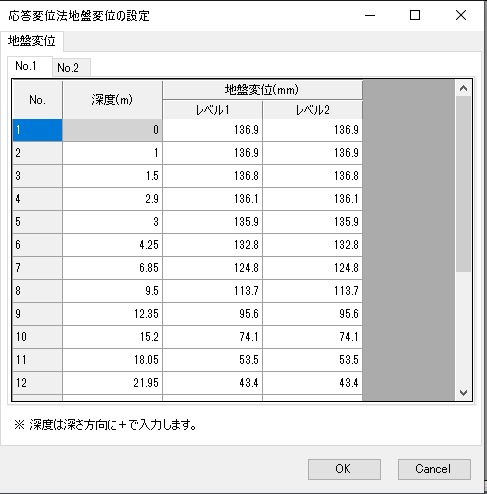

地盤変位の入力

応答変位法を行う場合は地盤変位を設定します。 地盤変位はレベル1,レベル2でそれぞれ設定できます。

計算条件

計算条件を設定します。

- 構造芯から杭頭の距離デフォルトで設定した長さは剛域となります。この長さは、杭ごとに設定することも可能です。特に杭ごとに設定を行わない場合はこちらで設定した値が採用されます。

- 地下水位を考慮した場合、地盤ばね耐力計算時の上載圧計算時の地盤の単位体積重量を浮力を考慮して計算します。

- 基礎梁剛性を考慮した場合、杭の曲げ戻しにより基礎梁を介して発生する変動軸力が自動的に考慮されます。

- 上下動係数は、曲げ-軸力相関における検定時に考慮します。

- 位相の影響を考慮した検討は、設定した低減率αに対して以下の組み合わせケースを検討します。

上部慣性力 地下慣性力 応答変位 1 1.0倍 α倍 α倍 2 α倍 1.0倍 1.0倍 3 1.0倍 -α倍 -α倍 4 α倍 -1.0倍 -1.0倍

計算実行

杭オプション計算実行

実行にあたっては、以下の手順が必要です。

- RESP-Dの「計算実行」で必要な計算を実行する

- RESP-Dのツール → 外部ツール から杭応答変位法オプションを実行する

1において実行が必要な計算は計算条件の設定によります。 慣性力や軸力を自動設定するようにしている場合には、RESP-Dの計算は終局検定まで実行する必要があります。 慣性力や軸力を直接入力している場合には、RESP-Dの計算は準備計算まで実行する必要があります。

慣性力や軸力を自動設定としている場合

慣性力や軸力を直接入力としている場合

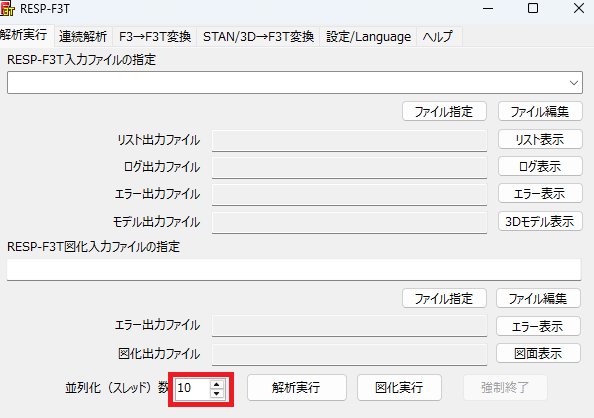

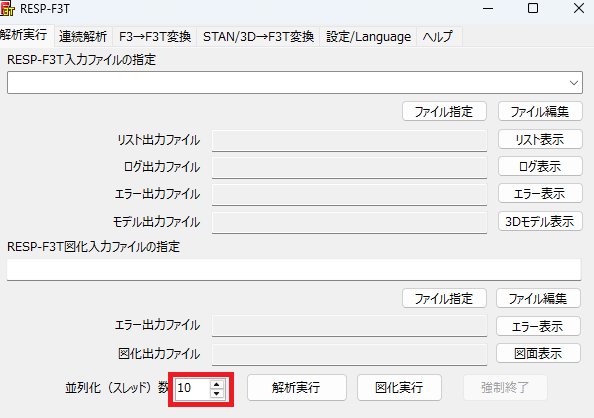

メイン画面は以下のようになります。 計算実行すると計算が開始されます。

断面選定機能

NGが出た場合、おおよその満足できる配筋量を表示できます。 ただし、配筋を変えると応力も変わるため、確実にOKになる保証はない点に注意がd必要です。

計算結果

結果の確認

計算結果を画面から確認します。 分布図、MN相関図、フレーム形式応力図、応力・検定値のテーブル形式まとめ表が表示できます。

結果ファイル出力

CSV出力, Word出力が行えます。

CSV出力

出力項目は以下になります。

慣性力分配

- 水平力(kN)

地盤ばね値

- Kh0(kN/m) … 解析上の初期剛性。(弾性:kh0×層厚×杭径、弾塑性:3.16×kh0×層厚×杭径)

- Py(kN)

- 支配厚(m)

- 杭径(m)

- 上載圧(kN/m^2)

- α

- E0(kN/m^2)

- ν

- Vs(m/s)

- ρ(t/m^3)

- ξ

- κ

- Kp

杭骨格曲線

- E(kN/m2)

- A(m2)

- I(m4)

- M1(kNm)

- α1

- M2(kNm)

- α2

杭解析結果応力

- M(kN・m)

- Q(kN)

- 変位(m)

- 回転角(rad)

地盤変位

- 地盤変位(mm)

地盤ばね反力

- 地盤ばね変位(mm)

- 地盤ばね反力(kN)

基礎梁応力

- 始端M(kNm)

- 終端M(kNm)

- 始端Q(kN)

- 終端Q(kN)

出力例

Word出力

Word出力では、出力するケースおよび杭位置が選択可能です。

出力例

杭応答変位法オプション 計算編

杭応答変位法オプション 計算編のサブセクション

概要

機能一覧

機能一覧は以下の通りです。

| 項目 | 仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| 解析モデル | 単杭 ・ 群杭フレーム(基礎梁剛または基礎梁剛性考慮、平面的なねじれ考慮) | 単杭の場合は弾性解析により各杭の慣性力分担を決定します。 |

| 水平地盤ばね | 基礎指針 ・ Francis | 基礎指針:塑性水平地盤反力度Pyを応力度の上限とする指定も可能です。 Francis:Bromsの耐力式により、双曲線モデルとします。 |

| 杭 | 場所打ち鉄筋コンクリート杭,場所打ち鋼管コンクリート杭 | |

| 断面切り替え | 杭頭,杭中間,杭先端など自由に切り替え可能 | |

| 線形・非線形(Tri-Linear) | ||

| 杭頭回転拘束条件:回転自由,回転固定,つなぎ梁の剛性を考慮した回転拘束 | ||

| 軸力 | 短期・終局 | 各ケースごとに設定可能です。 |

| 付加モーメント | 短期・終局 | 各ケースごとに設定可能です。水平荷重の前に杭頭に作用させます。 |

| 地盤変位 | 地盤No.ごとに地盤変位設定 | 地層分割と異なる分割の場合は自動的に線形補間します。 |

| 応力解析結果の重ね合わせ | 単純累加/SRSS | モーメント,せん断力で異なる重ね合わせ方法を設定することも可能です。各解析結果の重ね合わせではなく、同時載荷も可能です。同時載荷において、正位相・逆位相を考慮した検討も可能です。 |

| M-N相関 | 短期・終局 | 終局耐力についてはコンクリート圧縮特性をe関数法により算出します。 |

| 図化機能 | モーメント、せん断力、変位、回転角分布図 | |

| M-N相関図 | ||

| CSVファイル出力 | 杭情報、地盤情報、解析結果 | |

| Wordファイル出力 | 杭情報、地盤情報、解析・設計条件、応力・変位分布図、MN相関図、検定表 |

計算フロー

解析条件 - 応力解析モデル

解析モデルは単杭モデルと群杭フレームモデル(基礎梁剛)から選択できます。

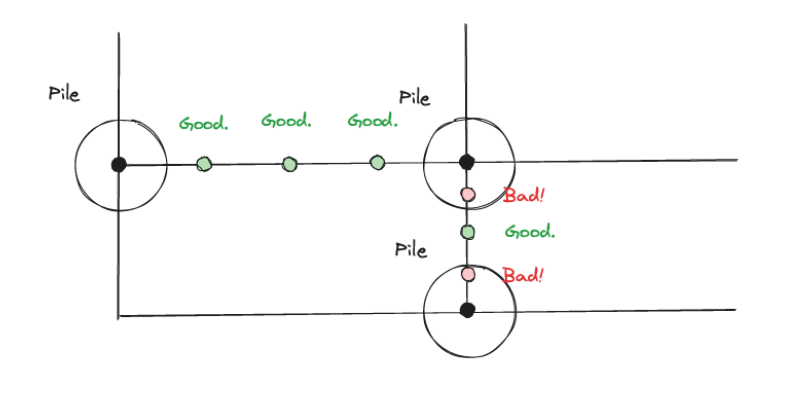

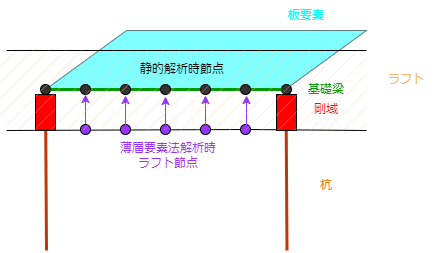

以下は単杭モデルのイメージ図です。

後述の群杭フレームモデルを弾性解析することにより慣性力の分配率を計算し、分配された慣性力を各単杭モデルに作用させるモデルです。

慣性力の分配を決める計算の際には、杭体を弾塑性として指定した場合でも弾性として解析した結果を用います。

以下は群杭フレームモデルのイメージ図です。

全慣性力を剛床位置に作用させ、応力解析により慣性力が自動的に分配されます。

単杭モデル

単杭モデルの計算フローは以下となります。

- 共通

- 1.1. 水平地盤特性の入力および深度の関係から、水平地盤ばね値およびばね耐力を算出します。

- 1.2. 杭断面の入力から、杭の剛性、耐力および骨格曲線を算出します。

- 1.3. 基礎梁の入力から、つなぎ梁の剛性を算出します。

- 単杭モデル

- 2.1. 群杭フレームモデル(基礎梁剛)の弾性解析により、各杭のせん断力分担比を計算します。

- 2.2. 計算された分担比に応じた慣性力により単杭モデルの慣性力解析を行います。

- 2.3. 単杭モデルの地盤変位解析を行います。

- 2.4. 慣性力解析の場合は指定により応力を補正します(非公開機能)。

- 2.5. 慣性力、地盤変位結果を重ね合わせ検定応力を算出します。

- 2.6. 検定応力を用いて断面検定を行います。

群杭フレームモデル

群杭フレームモデルの計算フローは以下となります。

応力重ね合わせの場合

- 共通

- 1.1. 水平地盤特性の入力および深度の関係から、水平地盤ばね値およびばね耐力を算出します。

- 1.2. 杭断面の入力から、杭の剛性、耐力および骨格曲線を算出します。

- 1.3. 基礎梁の入力から、つなぎ梁の剛性を算出します。

- 群杭フレームモデル

- 2.1. 群杭フレームモデル(基礎梁剛)により、慣性力解析を行います。

- 2.2. 群杭フレームモデル(基礎梁剛)により、地盤変位解析を行います。

- 2.3. 慣性力、地盤変位結果を重ね合わせ検定応力を算出します。

- 2.4. 検定応力を用いて断面検定を行います。

同時載荷の場合

- 共通

- 1.1. 水平地盤特性の入力および深度の関係から、水平地盤ばね値およびばね耐力を算出します。

- 1.2. 杭断面の入力から、杭の剛性、耐力および骨格曲線を算出します。

- 1.3. 基礎梁の入力から、つなぎ梁の剛性を算出します。

- 群杭フレームモデル

- 2.1 群杭フレームモデル(基礎梁剛)により、慣性力+地盤変位同時載荷解析を行います。

- 2.2 発生した応力により、検定を行います。

計算詳細

解析条件 - 杭

モデル化

以下の条件でモデル化します。

場所打ち鉄筋コンクリート杭の場合、鉄筋剛性を考慮します。

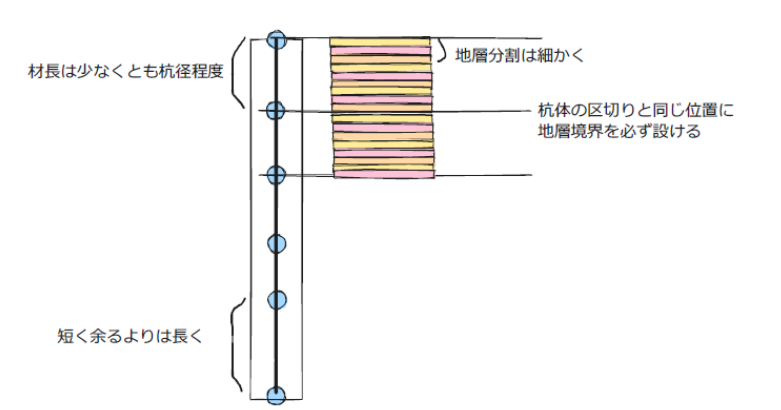

解析モデルにおいては、杭を1mピッチで分割します。

分割された要素において、断面は下図のように杭頭断面を採用します。

- 地盤ばねは杭頭から0.1m下がった位置から配置されます。

- 「掘削時に水または泥水を使用する」の指定により、コンクリート長期許容圧縮応力度は以下のように変更します。

- 掘削時に水または泥水を使用しない : Fc/4

- 掘削時に水または泥水を使用する : min( Fc / 4.5, 6.0 )

弾塑性設定

弾塑性(Tri-Linear)を考慮する場合、以下に示す骨格曲線の各折点は以下のように計算されます。

曲げひび割れ耐力Mc : 耐力式により計算

曲げ降伏耐力Mu, 曲げ降伏曲率φu : 平面保持解析により計算

曲げひび割れ耐力Mc(第1折点)

曲げひび割れ耐力Mcは、長期軸力を用いて以下の計算により算出します。

$Mc=(0.56・√Fc+σ_L)・Ze$

Mc : 曲げひび割れ耐力(Nmm)

Fc : コンクリート基準強度(N/mm^2)

σL : 長期軸応力度(N/mm^2)

Ze : 断面係数(mm^3)

※ 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書参照。ただし、長期軸力の扱いが同資料では軸力N,断面せいDに対してN・D/6となっているところを、本プログラムでは $σ_L・Ze$ とし、長期軸応力度は鉄筋を考慮した剛性による応力度としている。

曲げ降伏耐力Mu(第2折点)

曲げ降伏時耐力Muは、短期軸力、終局軸力を用いて平面保持解析を行い算出します。

曲げ降伏後剛性低下率 α3

曲げ降伏後の剛性低下率α3は初期剛性に対して0.001倍とします。

解析条件 - 地盤ばね

モデル化

地盤ばねは指定ピッチ(既定値は1m)に分割されたモデル化された杭要素において、各分割材の層厚に応じてモデル化します。

分割層内に複数の地層がある場合、当該節点には複数のばねが接続します。

各地層データの深度と杭頭位置の関係は、以下の4つの入力から計算されます。

構造芯よりも高い位置に設計GLがある場合が+となります。

A. 構造心と設計GLとの距離

B. 構造心から杭頭までの距離デフォルト値

C. 構造心から杭頭までの距離個別指定値

D. 設計GLと地表面との距離

地盤変位の入力深度は地表面からの深度として解釈します。

解析モデル上の杭の分割位置(節点位置)に対して、入力した地盤変位を線形補間して解析上の強制変位を算出します。

地盤ばね値

基礎指針の方法による地盤ばね

日本建築学会「建築基礎構造設計指針」に基づき算出します。

A) 線形

水平地盤反力係数は以下の式で計算されます。

$k_{h0} = C_k・α・ξ・E_0・D ^ {-0.75}$

$k_{h0}$ : 基準水平地盤反力係数(kN/m^3)

$C_k$ : 剛性低減係数

$α$ : 評価法によって決まる定数

$ξ$ : 群杭の影響を考慮した係数

$E_0$ : 700N もしくは 直接入力 (kN/m^2)

$D$ : 杭径 (cm)

B) 非線形

水平地盤反力係数は以下の式で表され、塑性水平地盤反力Pyを考慮する場合はPyを応力度の上限とします。

(0.0 cm <= y <= 0.1 cm の場合)

$k_h = 3.16・k_{h0}$

(0.1 cm < y の場合)

$k_h = k_{h0}・y^{-1/2}$

$k_h・y ≦ p_y$ (※指定による)

$k_h$ : 水平地盤反力係数(kN/m^2)

$y$ : 水平変位(cm)

$p_y$ : 単位面積当たりの塑性水平地盤反力(kN/m^2)

Francisの地盤ばね

日本建築学会「建物と地盤の動的相互作用を考慮したお応答解析と耐震設計」を参考に以下のような計算で算出します。

A) 線形

水平地盤反力係数は以下の式で計算されます。

$kfs = Ck・\cfrac{1.3・Es}{ 1.0 - Vs^{2}}・(\cfrac{E_s・B^{4}}{E_p・I_p})^{1/12}$

$E_s = 2.0・(1.0+ν)・ρ・V_s^2$

$k_{fs}$ : 水平地盤反力係数(kN/m^2)

$C_k$ : 剛性低減係数

$E_s$ : 地盤ヤング係数(kN/m^2)

$V_s$ : せん断波速度(m/s)

$B$ : 杭径(m)

$E_p$ : 杭ヤング係数(kN/m^2)

$I_p$ : 杭断面2次モーメント(m^4)

B) 非線形

水平地盤反力係数は双曲線モデルで表され、Bromsの耐力に漸近します。

$p(y) = \cfrac{k・y}{ 1.0 + \cfrac{k・y}{P_y} }$

$P_y = p_y・B$

$p(y)$ : 双曲線モデルの応力度

$k$ : 初期剛性(kN/m^2)

$y$ : 水平変位

$B$ : 杭径(m)

$P_y$ : Bromsによる塑性水平地盤反力(kN/m)

塑性水平地盤反力

砂質土、粘性土でそれぞれ以下に示す計算により単位面積当たりの塑性水平地盤反力を計算します。

計算値に対し、杭径Bと層厚l’ を乗じてばね耐力とします。

砂質土

$p_y = C_s・κ・Kp・σ_0$

$p_y$ : 塑性水平地盤反力(kN/m^2)

$C_s$ : 耐力低減係数

$κ$ : 群杭の影響を考慮した係数, 単杭の場合3.0(本プログラムでは常に3.0を採用)

$K_p$ : 受動土圧係数 = (1+sinφ)/(1-sinφ)

$φ$ : 内部摩擦角 = √(20・N)+15

$σ_0$ : 上載圧(kN/m^2), 地層の自重を上層から累積した値を用いる。地下水位を考慮した場合、地下水位以下の地層については単位体積重量から $9.8kN/m^{3}$ を減じた数値を用いて計算する。

粘性土

(z / B < 2.5の場合)

$p_y = C_s・2・(1.0 + \cfrac{μ・z}{B})・c_u$

(z / B >= 2.5の場合)

$p_y = C_s・λ・c_u$

$p_y$ : 塑性水平地盤反力(kN/m^2)

$C_s$ : 耐力低減係数

$μ,λ$ : 群杭の影響を考慮した係数, 単杭の場合 μ=1.4, λ=9.0(本プログラムでは常にμ=1.4,λ=9.0を採用)

$c_u$ : 非排水せん断強さ

$D$ : 杭径(m)

$z$ : 深さ(m)

解析条件 - つなぎ梁

つなぎ梁を考慮する場合、RESP-Dに入力された基礎梁について反曲点位置が梁の中央であると仮定し、材長の1/2までをモデル化します。

解析条件 - 外力

慣性力

慣性力は以下のように算出されます。

短期は1次設計用外力、終局は2次設計用外力(終局検定用のステップ)における外力を用います。

基礎震度は杭基礎解析条件の設定値とし、基礎重量は建物重量に加え、杭配置テーブルで設定した基礎重量を加算した重量を用います。

直接入力の場合は入力した値をそのまま用います。

単杭モデルの場合、各杭が負担する慣性力は杭頭変位を同一とした線形解析により算出します。単杭剛床モデルの場合、上記で計算した全慣性力を各杭の頂部節点を水平拘束した代表節点に対して作用させます。具体的には以下のような手順になります。

- 慣性力分配用の群杭フレームモデルによる解析を実行する

- 各杭頭位置におけるせん断力分担比により、各単杭モデルに対する慣性力を算出する

慣性力の分配計算

単杭モデルへの載荷

応答変位

応答変位の計算法は、ユーザーが設定した地盤変位の入力値に対し、地盤ばね位置において線形補完した値を強制変位として地盤ばね側節点に作用させます。

付加モーメント

付加モーメントは慣性力ケース、応答変位ケースの事前解析として載荷し、継続して各水平荷重ケースの解析を行います。 RESP-Dにおける付加モーメント自動計算機能は以下に従って算出されます。

考慮されるモーメントは以下の通りです。

1.支承材のP-δ効果によるモーメント

2.支承材のQ-hによるモーメント

以下、その他の事項を示します。

- P-δ効果におけるPは、杭基礎解析条件において軸力の扱いについて「直接入力値を採用」としている場合には直接入力された軸力が考慮される。

- δについては免震層設計条件に設定された「免震層層間変位」の入力値を採用する。

- Q-hモーメントは応力解析におけるせん断力とは無関係に、「免震層層間変位」の入力値から支承材に生じる歪みを想定してQを算出することにより用いる。

断面検定

断面検定 - 応力の重ね合わせ

応力の重ね合わせは単純累加、SRSSから選択できます。

A) 単純累加

$Md = Mi±Mr$

$Qd = Qi±Qr$

$M_d$ : 重ね合わせモーメント

$Q_d$ : 重ね合わせせん断力

$M_i$ : 慣性力ケースによるモーメント

$Q_i$ : 慣性力ケースによるせん断力

$M_r$ : 応答変位ケースによるモーメント

$Q_r$ : 応答変位ケースによるせん断力

B) SRSS

$M_d = \sqrt{(M_i^{2}+M_r^{2})}$

$Q_d = \sqrt{(Q_i^{2}+Q_r^{2})}$

$M_d$ : 重ね合わせモーメント

$Q_d$ : 重ね合わせせん断力

$M_i$ : 慣性力ケースによるモーメント

$Q_i$ : 慣性力ケースによるせん断力

$M_r$ : 応答変位ケースによるモーメント

$Q_r$ : 応答変位ケースによるせん断力

断面検定 - 上下動係数・偏心の考慮

上下動係数を考慮した場合、検定用軸力に対して上下動係数を上方向、下方向に考慮した軸力を採用します。

偏心距離を設定した場合、偏心距離×軸力のモーメントを杭設計用応力に加算します。

考慮する軸力は、上下動係数を考慮します。

断面検定 - MN相関の計算方法

曲げ許容応力度

許容応力度計算は平面保持解析により、鉄筋の引張・圧縮、コンクリートの圧縮許容応力度いずれかに達した時点のモーメントとして算出します。ただし、ヤング係数比は実際の鉄筋のヤング係数とコンクリートのヤング係数の比率として考慮します。

以下にRC規準より抜粋した曲げ許容応力度算出の概念を示します。ここで、Sn,Inは中立軸に関する値であるので、中立軸位置xnによって変動します。実際の数値計算としてはxnを変数として2分法により(2)式において所定の軸力と釣り合う偏心距離eを算出し、(1)式により許容曲げモーメントを求めます。軸力については、(3)式により最小の軸力となります。

$M = N・e$ … (1)

$xn - \cfrac{D}{2} + e = \cfrac{In}{Sn}$ … (2)

(コンクリートで決まる場合)

$N1 = \cfrac{Sn}{xn}・fc$ … (3-a)

(圧縮鉄筋で決まる場合)

$N2 = \cfrac{Sn}{(n・xn-dc)}・rfc$ … (3-b)

(引張鉄筋で決まる場合)

$N3 = \cfrac{Sn}{n・(D - dt - xn)}・ft$ … (3-c)

$N = min(N1, N2, N3)$ … (3)

Sn : 中立軸に関する有効等価断面の1次モーメント

In : 中立軸に関する有効等価断面の2次モーメント

Ae : 等価断面積

g : 等価断面の重心と断面の最大圧縮応力度を受ける位置との距離

e : 偏心距離

xn : 中立軸位置 せん断許容応力度

鉄筋コンクリート杭

せん断許容応力度は杭断面を矩形置換して以下の式により計算します。

$Q_A = b・j・{fs + 0.5・ft・(pw-0.002) }$

A : 杭断面積

dt : 鉄筋重心位置

b : 矩形置換した幅(=√A)

d : 矩形置換した有効せい(=b-dt)

j : 矩形置換した応力中心間距離(=7/8d)

fs : コンクリート短期せん断許容応力度

ft : せん断補強筋短期許容応力度

pw : せん断補強筋比 鋼管鉄筋コンクリート杭

鋼管部分のみの許容せん断力を用います。

$Q_A=_sA_s・F/\sqrt{3}$

sAs : 鋼管せん断断面積

F : 鉄骨基準強度曲げ終局耐力

曲げ終局耐力は平面保持解析により、コンクリート圧縮歪み0.003、もしくは鉄筋・鋼管の引張歪み0.01に達した時点として計算します。コンクリートの応力度-歪関係はe関数法を用いて以下の数式で定義します。ただし、耐力劣化は考慮せずε≧εyの場合はε=εyとして計算します。

$σ(ε) = 6.75・(e^{-0.812・(ε/εy)}- e^{-1.218(ε/εy)})・Fc$

εy : 基準化歪 (=0.002) せん断終局耐力

鉄筋コンクリート杭

せん断終局耐力は杭断面を矩形置換して以下の式により計算します。 使用する軸力には上下動係数を含みます。

(1) 異形鉄筋

$Qsu={\cfrac{k・pt^{0.23}(18+Fc)}{M/(Q・d)+0.12}+0.85\sqrt{pw・σ_{wy}}+0.1σ_0}・b・j$

(2) 高強度せん断補強筋

$Qsu={\cfrac{k・pt^{0.23}(18+Fc)}{M/(Q・d)+0.12}+0.846\sqrt{pw・σ_{wy}}+0.1σ_0}・b・j$

A : 杭断面積

dt : 鉄筋重心位置

b : 矩形置換した幅(=√A)

d : 矩形置換した有効せい(=b-dt)

j : 矩形置換した応力中心間距離(=7/8d)

k : 0.053

M/(Q・d) : せん断スパン比(=3.0)

σ0 : 軸方向応力度(設定された軸力から算出)

pw : せん断補強筋比

σwy : 鉄筋せん断強度

Fc : コンクリート基準強度(指定により、長期圧縮許容応力度×3) 鋼管鉄筋コンクリート杭

鋼管部分のみの耐力を用います。

$Qsu=_sA_s・F/\sqrt{3}$

sAs : 鋼管せん断断面積

F : 鉄骨基準強度薄層要素法オプション

薄層要素法オプションのサブセクション

薄層要素法オプション 操作編

薄層要素法オプション 操作編のサブセクション

概要

機能構成

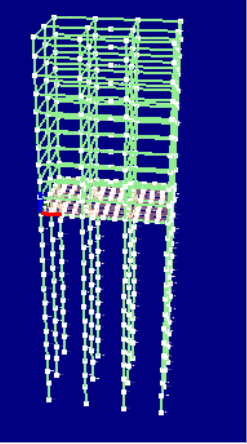

薄層要素法オプションでは以下のことが行えます。

- 薄層要素法により、地盤の相互作用ばねを計算する

- 地盤の相互作用ばねを考慮した、建物-杭-地盤の一体解析を行う

上記の解析を行うには、RESP-F3T が必要です。

上記で計算した解析結果を RESP-D の解析結果として取り込み、断面検定を行うことが可能です。

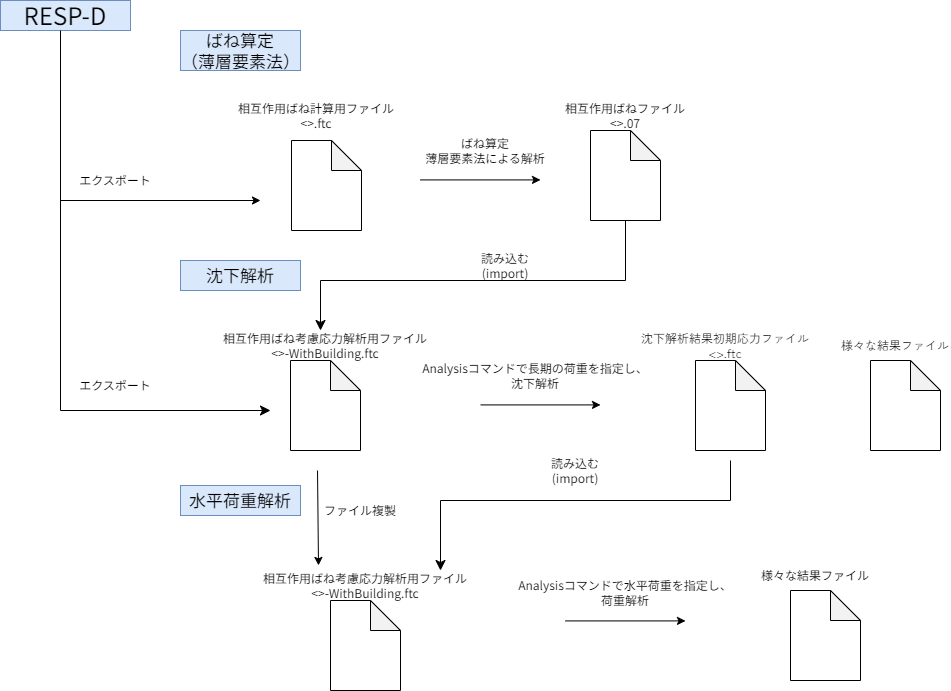

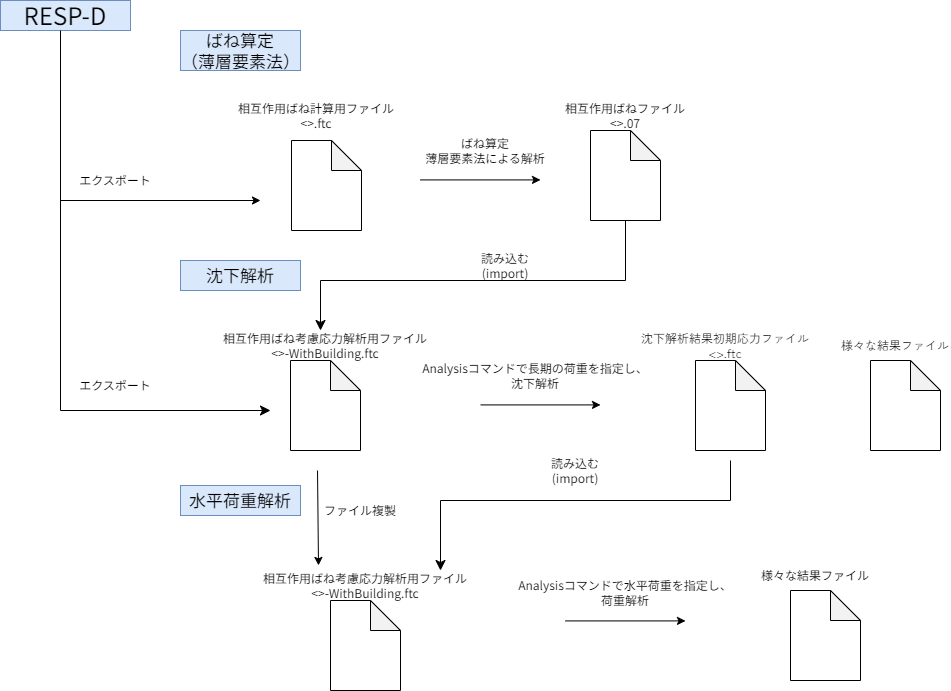

主なフローは以下になります。

flowchart TD modeling(杭、地盤、基礎版モデル入力) --> export(RESP-F3Tファイルエクスポート) export --> run-tlem(薄層要素法計算実行、相互作用ばね算出) run-tlem --> edit-ftc(相互作用ばねを考慮した解析用ftcの編集) edit-ftc --> run-stress-analysis(相互作用ばねを考慮した解析実行) run-stress-analysis --> edit-dz-pile-condition(解析データパスをRESP-Dに設定) edit-dz-pile-condition --> run-resp-d(RESP-Dで解析実行もしくは結果読み込み)

ファイルについて

次章入力操作手順で行った入力を、ftc ファイルにエクスポートする手順及び出力される ftc ファイルについて記載します。

作業手順が前後することになりますが、次章では RESP-D の入力と ftc ファイルの編集についての説明を記載しているため、本章を一読されることをお勧めします。

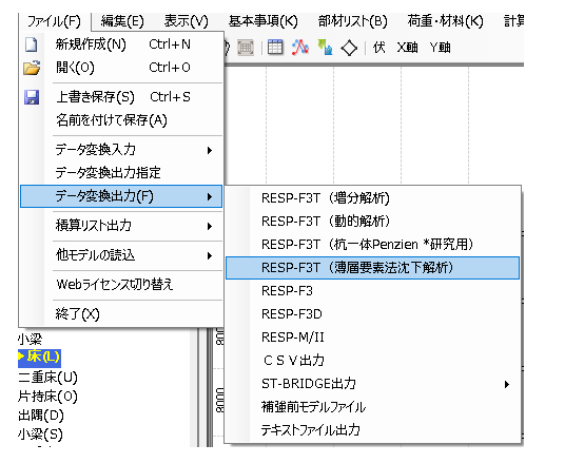

ファイルエクスポート

ファイルメニュー → データ変換出力 → RESP-F3T(薄層要素法沈下解析) からエクスポートできます。

エクスポートされる ftc ファイルは以下のようになります。

- <ユーザー指定保存名称>.ftc

- <ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc

各ファイルについて

相互作用ばね計算用ファイル <ユーザー指定保存名称>.ftc

地盤の相互作用ばねを計算するための ftc ファイルです。

こちらのファイルを F3T で指定して解析が正常に終了すると、相互作用マトリクス情報を *.07 ファイルに出力します。

*.07 ファイルはバイナリデータですので中身を確認することはできません。

相互作用ばね考慮応力解析用ファイル

<ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc

*.07 ファイルから相互作用マトリクス情報を読み込み、剛性マトリクスに加算し、建物-杭-地盤の一体解析(沈下解析や水平荷重解析)を行います。

ファイルの構成について

相互作用ばね計算用ファイル <ユーザー指定保存名称>.ftc

編集は必要ありません。

相互作用ばね考慮応力解析用ファイル <ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc

大まかな構成は下記の通りです。

現状の RESP-D の仕様通りの解析モデルを作成する場合は、基本的に解析コマンド以外は編集は必要ありません。

- 節点

- 剛床代表節点

- 境界条件

- 自由度拘束

- 材料

- 部材非線形特性

- ばね性能

- 断面性能

- 部材定義(杭・基礎梁・耐圧版・ばねなど)

- 相互作用地盤ばねの読み込み(Matrix3FromSF3DS)

*.07 ファイルを TLEM-WithBuilding.ftc とは違うディレクトリに置いた場合はこの ftc ファイルに記載されている Matrix3FromSF3DS コマンドのファイルパスを書き換える必要があります。

ファイルパス以外は絶対に編集しないでください。 - 要素グループ

- 層定義

- 荷重定義

- 出力指定

- マトリクスソルバ指定

現状はツールにおいて指定したソルバが ftc ファイルに記載されますが、

Full に書き直すことを推奨いたします。

※RESP-D 上で指定することができないため ftc ファイルで書き直す必要があります。 - 解析コマンド(Analysis)

RESP-D から出力した際に記載されている Analysis コマンドは例です。

解析したい内容に合わせて必ず編集が必要になります。

ファイルの関係性は下記の通りです。

※沈下解析結果初期応力ファイルの出力には指定が必要です。次章の手順をご確認ください。

※沈下解析結果初期応力ファイルの出力には指定が必要です。次章の手順をご確認ください。

入力操作手順

本章では、ftc ファイルをエクスポートするための RESP-D 上での入力及び ftc ファイルの編集について記載します。

薄層要素法オプションに影響のある入力項目

(主な箇所のみ記載)

・各部材プロパティ

・部材リスト

構造スラブ・面要素

場所打ち杭

既成杭

杭配置テーブル

杭頭回転ばね → 考慮されません

杭基礎水平地盤ばね

水平地盤特性

土圧合力ばね → 考慮されません

・荷重・材料

地盤応答変位

杭応力の直接入力 → 考慮されません

使用材料

材料強度

・杭基礎解析条件 共通タブ・薄層要素法(オプション)タブ

その他上部構造の変更も荷重などに影響を与えます。

部材配置

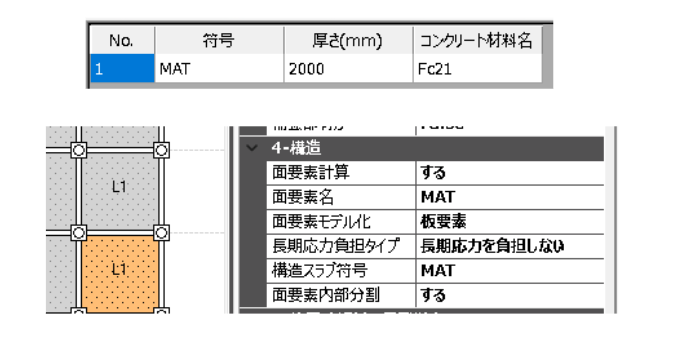

耐圧版の配置

部材リスト>構造スラブ・面要素において、耐圧版の符号を定義します。

該当箇所に床を配置します。

この時床荷重リストに入力された耐圧版の重量は梁の CMQ 荷重として計算され、Loadcase DeadLoad で考慮されます。

「床のプロパティ」の設定を下記の通りに設定してください。

【床のプロパティの設定】

面要素計算:する

面要素名:構造スラブ・面要素で設定した符号を選択してください。

面要素モデル化:板要素

長期応力負担タイプ:設計に合わせて選択してください。

構造スラブ符号:構造スラブ・面要素で設定した符号を選択してください。

面要素内部分割:する

耐圧版の分割

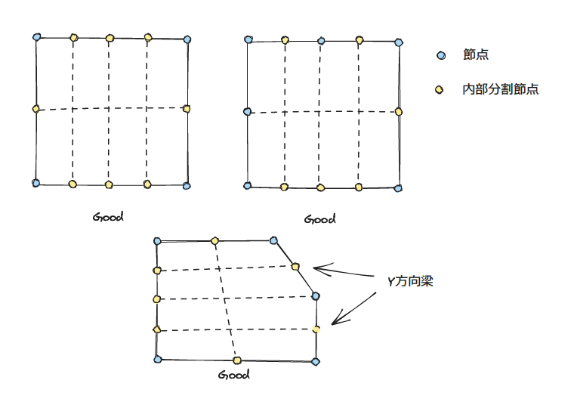

耐圧版の分割には大梁の自動分割機能を用います。

「大梁のプロパティ」において大梁自動分割を True と指定し、周辺の大梁分割数を指定します。

分割数は 0 以外の偶数である必要があります。

分割しない場合は自動分割を False としてください。

向かい合う梁と分割数が一致するように指定する必要があります。

梁の分割を細かくしすぎると杭の加振半径内に梁の加振点が入ってしまい解が求まらないので注意が必要です。

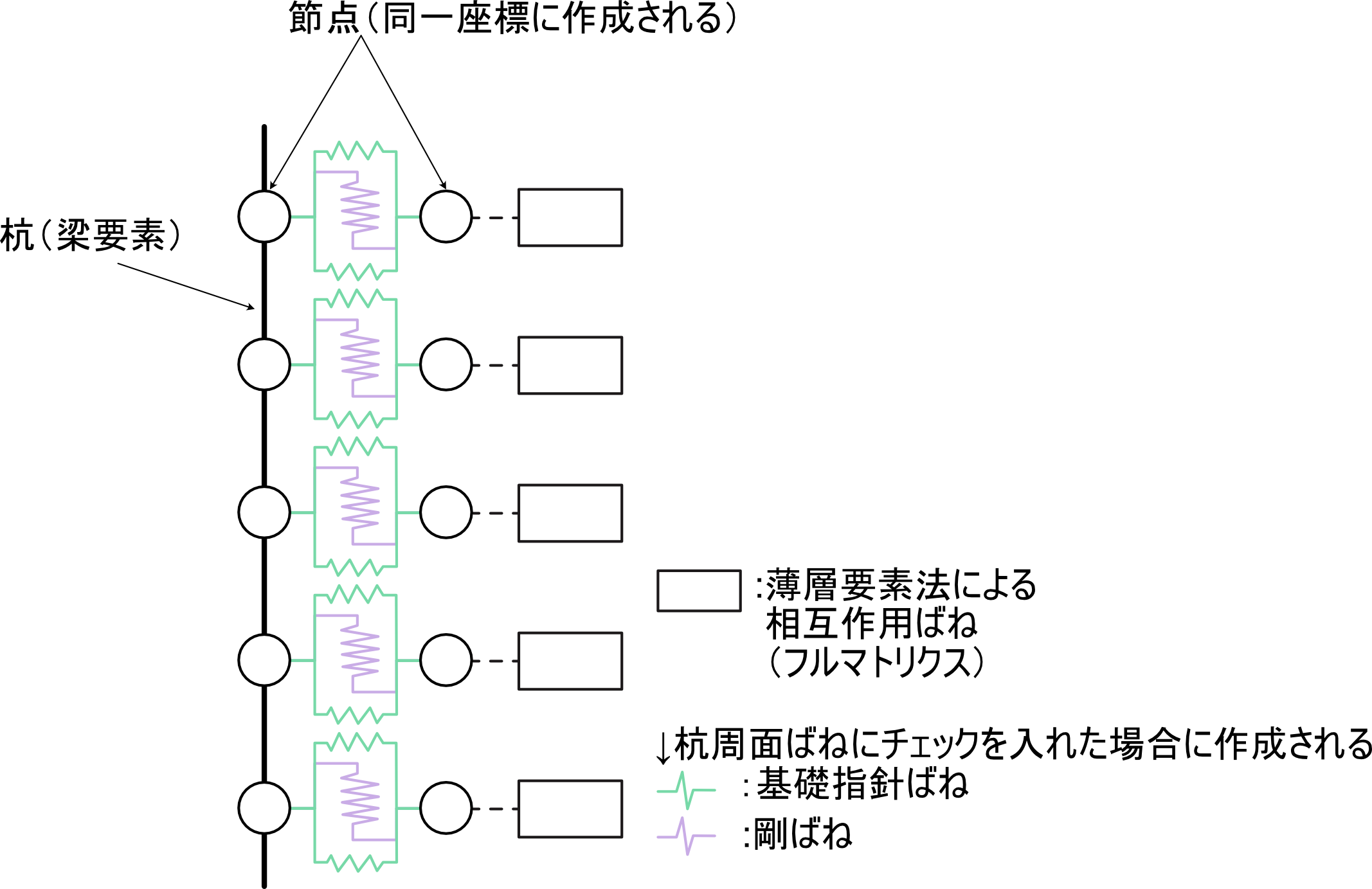

相互作用ばね・杭周面ばねの設定について

杭に取り付くばねは下記の二種類です。

・薄層要素法で算定する相互作用ばね

・杭周面ばね

「杭基礎設計条件」でばねの有無を選択可能です。

現状ではばね有を選択した場合、水平方向に基礎指針のばね、鉛直方向に剛ばねが作成されます。

杭周面ばねのパラメータについては「水平地盤特性の設定」をご確認ください。

薄層要素法による相互作用ばねの計算に必要なパラメータは以下の通りです。

部材リスト>杭基礎水平地盤ばね>水平地盤特性において入力します。

- 下面深度(m)

- E0 もしくはせん断波速度 Vs 及び単位堆積重量 γ

- ポアソン比 ν

- せん断弾性係数

※相互作用地盤ばねの物性は、<ユーザー指定保存名称>.ftc の Analysis TLEM コマンドに記載されます。

コマンドの詳細は RESP-F3T マニュアルをご確認ください。

※応答変位法オプションと共通の入力項目ですので、同時に使用される場合は採用するパラメータが意図通りになっているかご確認ください。

なお、層厚は 0.1m 単位までの入力とする必要があります。

0.01m 単位で入力すると、適切にモデル化されない可能性があります。

ばねの剛性に採用するパラメータについて

杭周面ばねを考慮し、薄層要素法による相互作用ばねも同じ地盤剛性とする場合

もしくは杭周面ばねを考慮せず、薄層要素法による相互作用ばねの剛性を入力する場合

→ 剛性を E0 として入力します。

G から変換するときには、E=2(1+ν)・G (ν: ポアソン比)の式を用いて変換します。周面ばねを考慮し、薄層要素法による相互作用ばねの剛性とは別の値としたい場合

→ 杭周面ばねの剛性を E0 で、薄層要素法による相互作用ばねの剛性を Vs で考慮することができます。

※相互作用ばねの計算について、単位堆積重量 γ 及びせん断波速度 Vs が入力されている場合、1 の場合を想定していたとしても、E0 ではなく Vs を優先して使用し剛性を計算します。

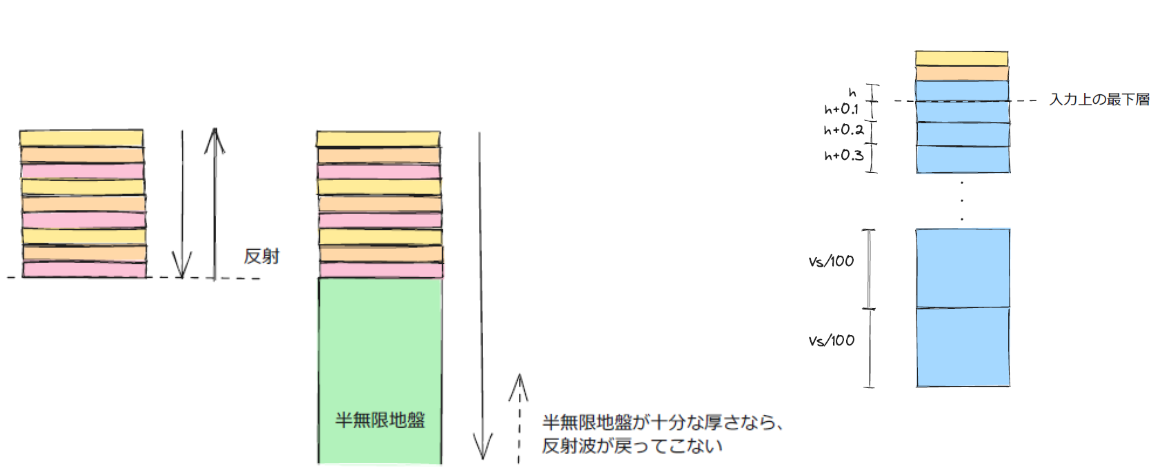

半無限地盤の物性について

薄層要素法の「半無限地盤」の物性には RESP-D で入力した最下層の地盤物性が用いられます。

外力

荷重ケース

<ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc には下記のような荷重ケースが記載されます。

荷重は上部構造も含んだ値が出力されます。

記載されている Analysis コマンドは記載例ですので解析の内容に合わせて必ず編集してください。

※なお、下記以外に記載される荷重ケースは薄層要素法オプションで使用することを想定しておりませんので使用しないでください。

| 荷重ケース名 | 説明 |

|---|---|

| DeadLoad | RESP-D で入力した解析モデルの固定荷重 応力計算用節点荷重において固定荷重を入力した場合は自動計算された値の後に追記されます |

| SeismicXMinus / XPlus / YMinus / YPlus | レベル 1 水平力 上部構造の外力(慣性力)・指定した場合は地盤変位 応力計算用節点荷重において ○○ 方向地震荷重(許容)を入力した場合追記されます |

| PushOver_XMinus / XPlus / YMinus / YPlus | レベル 2 水平力 上部構造の外力(慣性力)・指定した場合は地盤変位 |

| XMins / XPlus / YMins / YPlus _AddLoadNode | 応力計算用節点荷重において ○○ 方向地震荷重(終局)を入力した場合記載されます |

軸力

※荷重材料>杭応力の直接入力>杭軸力直接入力は応答変位オプションに使用される値で、本オプションでは考慮されません。

本オプションでの入力方法は下記の通りです。

① RESP-D で上部構造をモデル化している場合

DeadLoad の荷重ケース を Analysis コマンドで指定すると沈下解析を行うことができます。

② パイルドラフトのみを RESP-D でモデル化し軸力を直接入力したい場合

「応力計算用節点荷重」に荷重を入力してください。

固定荷重を選択して値を入力 →LoadCase DeadLoad に記載されます。(梁の CMQ 荷重の後に追記されます。)

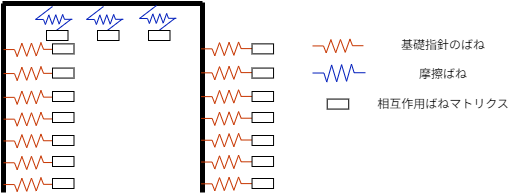

沈下解析結果を初期応力として使用する

水平荷重時において、耐圧版下の摩擦ばねの静止摩擦を適切に評価するためには沈下解析時の応力をは初期応力として導入する必要があります。

そのため、沈下解析時に下記のコマンドを記載し、解析結果を出力させ、水平荷重時に沈下解析で出力した応力を読み込む指定を行います。

・沈下解析結果を初期応力の形式で出力するコマンド

※詳細は RESP-F3T マニュアル Analysis コマンドの継続コマンドの記載をご確認ください。

OutputInitialStress "<ユーザー指定保存名称>.ftc"・沈下解析結果を読み込み、水平荷重時の荷重ケースとして与える。

↓ 出力されたファイルの読み込み

import "<ユーザー指定保存名称>.ftc"↓ 水平荷重時の Analysis コマンドの継続コマンドでの指定

(出力時にケース名を指定していなければ InitialStress で読み込む)

InitialStressLoadCase InitialStress 1慣性力

RESP-D で上部構造をモデル化している場合

Seismic○○ や PushOver○○ といった水平荷重ケース を Analysis コマンドで指定すると水平荷重解析を行うことができます。慣性力の値を直接指定したい、かつ各杭ごとに入力したい値が求まっている場合

軸力と同様に「応力計算用節点荷重」に荷重を入力してください。

レベル 1 の荷重 → 荷重ケース ○○ 方向地震荷重(許容)を選択して値を入力 →LoadCase Seismic○○ に記載されます。 レベル 2 の荷重 → 荷重ケース ○○ 方向地震荷重(終局)を選択して値を入力 →LoadCase ○○_AddLoadNode に記載されます。建物に対して解析ケースごとの値はあるが杭ごとの慣性力の分担率がわからない場合

杭頭を剛床指定して剛床代表節点に荷重をかける方法が考えられます。

RESP-D での設定箇所がないため下記のような ftc での編集が必要になります。

- <ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc 内の Node コマンドにおいてパイルドラフトの基礎梁・耐圧版・杭が属する層の剛床代表節点名を見つける。

剛床代表節点は RD0000Z○○ で与えられます。(○○ は層番号) - 杭頭位置の節点を FloorDiaphragm コマンドで剛床仮定設定を行う。

杭頭と基礎梁の間に剛域を作成している場合(=「構造心から杭頭の距離デフォルト」を指定している場合)は基礎梁心の節点を剛床の従属節点としてください。

※EZ○○○Y○○○_X○○○_P00○○○ ではなく、Z○○○Y○○○X○○○B○○○ を選択してください。

FloorDiaphragm RD0000Z○○,

Z01Y01X01B01 Z01Y01X02B02 Z01Y01X03B03 Z01Y02X01B04,

Z01Y02X02B05 Z01Y02X03B06 Z01Y03X01B07 Z01Y03X02B08- 慣性力の荷重ケースを作成する。

LoadCase ○○

LoadNode RD0000Z○○ 与えたい慣性力地盤応答変位

部材リスト>地盤応答変位の設定を行います。

応答変位法を行う場合にこちらで地盤応答変位を設定します。

レベル 1、レベル 2 でそれぞれ設定できます。

杭基礎計算条件>杭の設計計算にて、一次、二次設計を行うにチェックを入れ、

設計用水平力・応答変位の考慮設定にて 1 次設計 2 次設計それぞれに対して応答変位法にチェックを入れる必要があります。

薄層要素法で作成されたマトリクス3要素に変位等価外⼒を掛けるコマンド LoadMatrix3 が記載されます。

コマンドの詳細は RESP-F3T マニュアルをご確認ください。

【<ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc での記載】

1 次設計にチェックを入れた場合:LoadCase Seismic XMins / XPlus / YMins / YPlus の荷重ケースでコマンドが設定されます。

2 次設計にチェックを入れた場合:LoadCase PushOver XMins / XPlus / YMins / YPlus の荷重ケースでコマンドが設定されます。

応答変位法オプションと共通の入力項目です。

杭基礎計算条件

計算条件>杭基礎解析条件にて解析条件の設定を行います。

本オプションでは、共通タブ・薄層要素法(オプション)タブの内容が考慮されます。

共通タブ

- 杭の設計計算

・一次設計のみ行う

・二次設計のみ行う - 地盤ばね特性の入力方法

・地盤特性で入力する(ばね値を直接入力するは未対応です。) - 採用軸力

薄層要素法オプションでは考慮されない設定です。

本オプションでの入力方法は「軸力」をご確認ください。 - 杭・地盤の非線形性

杭体・地盤ばねの弾性・非線形を選択することができます。

杭体を非線形とした場合はファイバーモデルとなります。 - 杭のコンクリート強度

・掘削時に水もしくは泥水を使用する。

・終局時 1.0Fc とする。 - モデル配置等

・1FL 構造心から設計 GL までの距離(mm):1FL の構造心とは上部構造モデルの最下階ではなく、「1FL」 の構造心を指します。地下階が存在していても 1FL の構造心を指します。

・構造心から杭頭の距離デフォルト(mm):上部構造モデルの最下階の構造心から杭頭の距離を指します。この距離が剛域としてモデル化されます。

杭リストで設定した杭全長とは別に剛域の長さが設定されます。

- 杭体解析モデルの分割ピッチ

ある加振点の加振半径内に別の加振点が入ってしまうと解が求まらなくなってしまうため、杭径と同等以上のピッチを指定する必要があります。 - 設計用水平力・応答変位の考慮設定

応答変位法を選択した場合は慣性力・地盤変位の両方が加力ケースに設定されます。 - 建物最下層の地下震度

最下層の地下震度を直接指定にチェックを入れ、一次設計及び二次設計に地下震度を入力すると、入力値に基づいて基礎部の慣性力が計算され、Seismic○○ や PushOver○○ の荷重ケースで考慮されます。

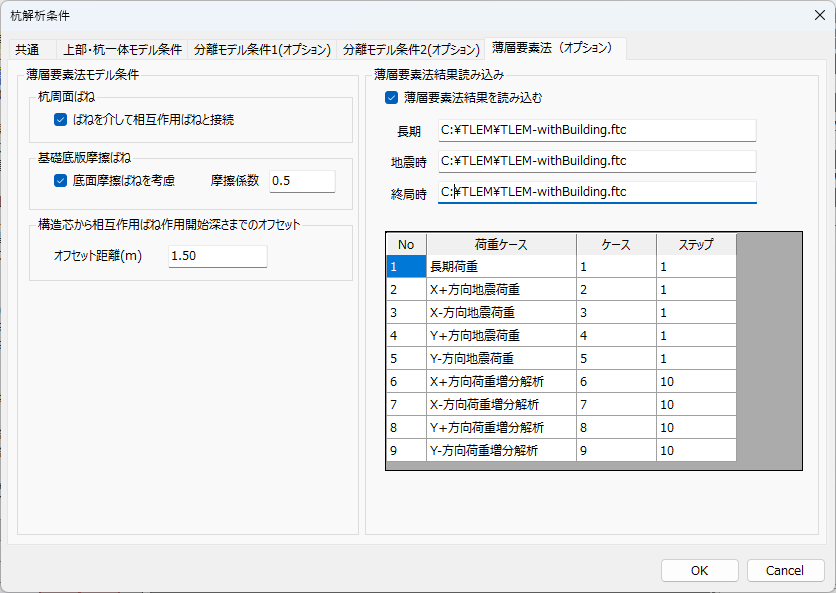

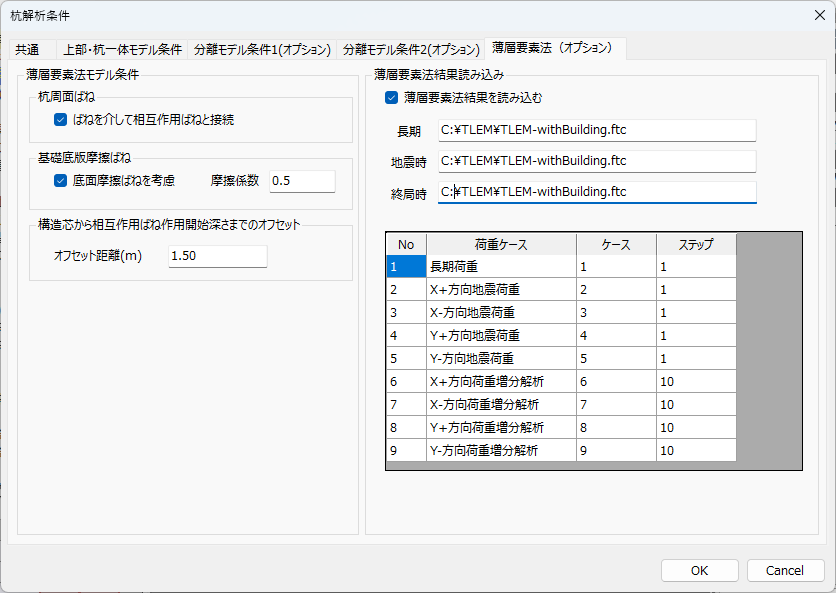

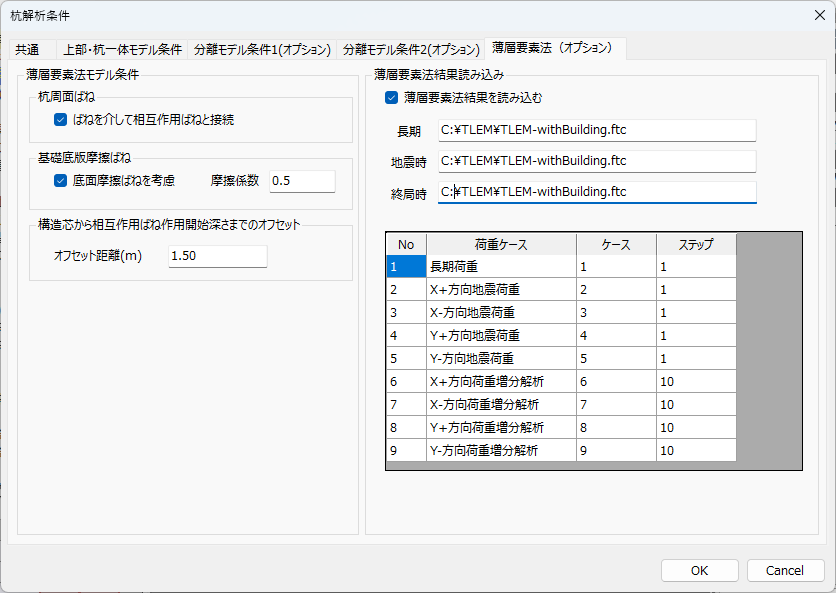

薄層要素法(オプション)タブ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 杭周面ばね | チェックを入れた場合、動的相互作用ばねに対して直列で杭周面地盤ばねを考慮します。現状では水平地盤ばね(1/√y ばね)が考慮されます。鉛直方向には剛ばねが作成されます。 |

| 基礎底板摩擦ばね | 底面摩擦ばねを考慮すると、基礎版底面位置において動的相互作用ばねに対して摩擦ばねを直列で接続します。 |

| 構造芯から相互作用ばね作用深さまでのオフセット | オフセット距離を考慮すると、基礎版底面位置に対する動的相互作用ばねを考慮できます。実際の相互作用ばねの接続位置は、構造芯の位置に作用させます。 |

| 薄層要素法結果を読み込む | RESP-F3T で計算した薄層要素法を考慮した解析結果を読み込みます。RESP-D で計算される各荷重ケースの解析結果の代わりに、読み込んだ解析結果の応力を採用します。RESP-D で作成したモデルに対し、モデルの架構形状や要素名などを変更しないことが前提となります。 |

構造芯から相互作用ばね作用深さまでのオフセットについては「こちら」をご確認ください。

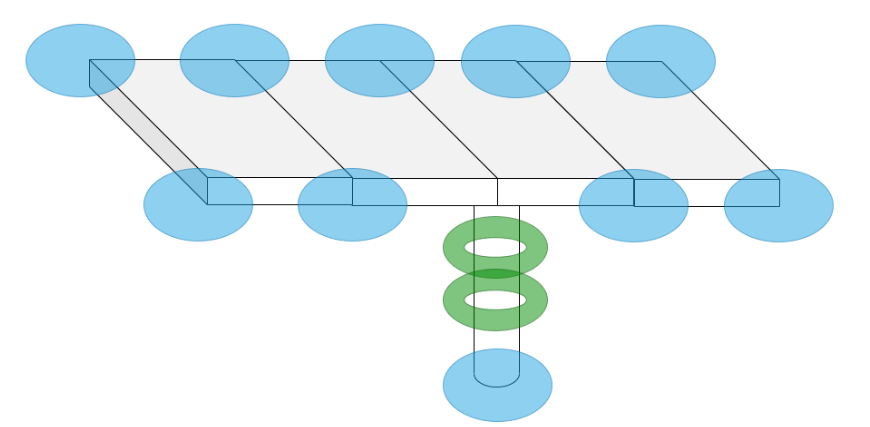

モデルの概略図は以下となります。

計算速度について

薄層要素法によるばねの相互作用ばね算定及び相互作用ばねを考慮した解析では 計算速度を上げるために F3T のスレッド数を増やすことが有効です。

※お使いの PC の状況を確認して無理のない範囲で増やしてください。

断面検定

RESP-D への結果取り込み

RESP-D の 杭基礎計算条件 → 薄層要素法(オプション) タブより、「薄層要素法結果読み込み」の設定を行うことができます。

TLEM-WithBuilding.ftc のファイルパス、解析ケース番号、ステップ番号を読み込みたいケースやステップに合わせて適切に設定する必要があります。

設定した状態で RESP-D 計算出力>計算実行において断面検定にまでチェックを入れて RUN を押すと、設定した結果を読み込んで計算書などの出力が行えます。

断面検定については現状基礎梁のみ対応しています。(杭と耐圧版は未対応です。)

薄層要素法オプション 計算編

薄層要素法オプション 計算編のサブセクション

計算詳細

解析モデル

基礎版底面位置と構造芯のオフセット

パイルド・ラフトの検討を行う場合、最下層構造芯と底板下面の深度差が大きくなるため、相互作用ばねの計算を構造芯ではなく底板下面位置で算出することが出来ます。

ただしその場合でも、応力評価を芯の位置で行うために、薄層要素法で算出した相互作用ばね自体は構造芯位置のレベルにモデル化した節点に対して接続します。

地盤・杭の自動分割

杭は計算条件指定に従い分割され、地層は0.1mピッチで分割されます。

半無限地盤の設定

入力した地盤情報を元に、半無限地盤を自動設定します。

円盤加振点とリング加振節点の設定

杭周はリング加振、杭先端およびラフト底面は円盤加振として計算します。