入力操作手順

本章では、ftc ファイルをエクスポートするための RESP-D 上での入力及び ftc ファイルの編集について記載します。

薄層要素法オプションに影響のある入力項目

(主な箇所のみ記載)

・各部材プロパティ

・部材リスト

構造スラブ・面要素

場所打ち杭

既成杭

杭配置テーブル

杭頭回転ばね → 考慮されません

杭基礎水平地盤ばね

水平地盤特性

土圧合力ばね → 考慮されません

・荷重・材料

地盤応答変位

杭応力の直接入力 → 考慮されません

使用材料

材料強度

・杭基礎解析条件 共通タブ・薄層要素法(オプション)タブ

その他上部構造の変更も荷重などに影響を与えます。

部材配置

耐圧版の配置

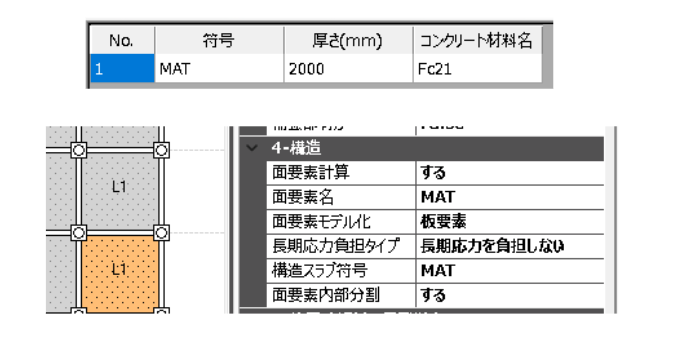

部材リスト>構造スラブ・面要素において、耐圧版の符号を定義します。

該当箇所に床を配置します。

この時床荷重リストに入力された耐圧版の重量は梁の CMQ 荷重として計算され、Loadcase DeadLoad で考慮されます。

「床のプロパティ」の設定を下記の通りに設定してください。

【床のプロパティの設定】

面要素計算:する

面要素名:構造スラブ・面要素で設定した符号を選択してください。

面要素モデル化:板要素

長期応力負担タイプ:設計に合わせて選択してください。

構造スラブ符号:構造スラブ・面要素で設定した符号を選択してください。

面要素内部分割:する

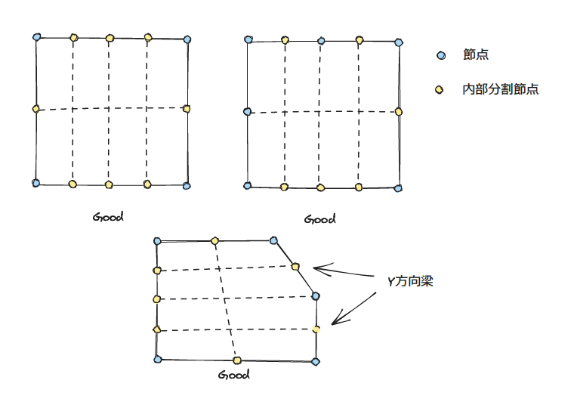

耐圧版の分割

耐圧版の分割には大梁の自動分割機能を用います。

「大梁のプロパティ」において大梁自動分割を True と指定し、周辺の大梁分割数を指定します。

分割数は 0 以外の偶数である必要があります。

分割しない場合は自動分割を False としてください。

向かい合う梁と分割数が一致するように指定する必要があります。

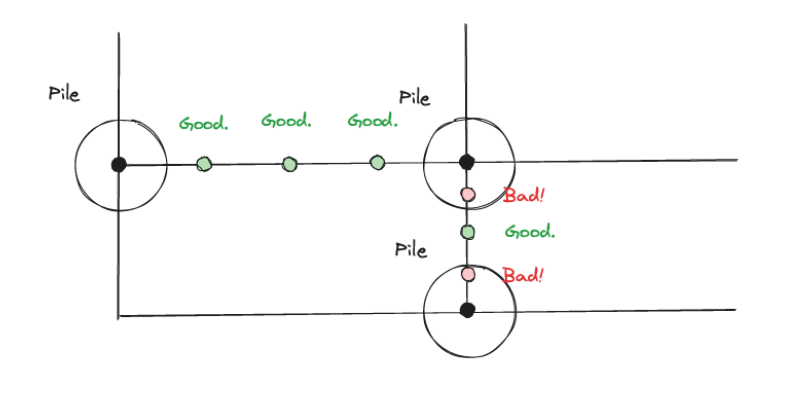

梁の分割を細かくしすぎると杭の加振半径内に梁の加振点が入ってしまい解が求まらないので注意が必要です。

相互作用ばね・杭周面ばねの設定について

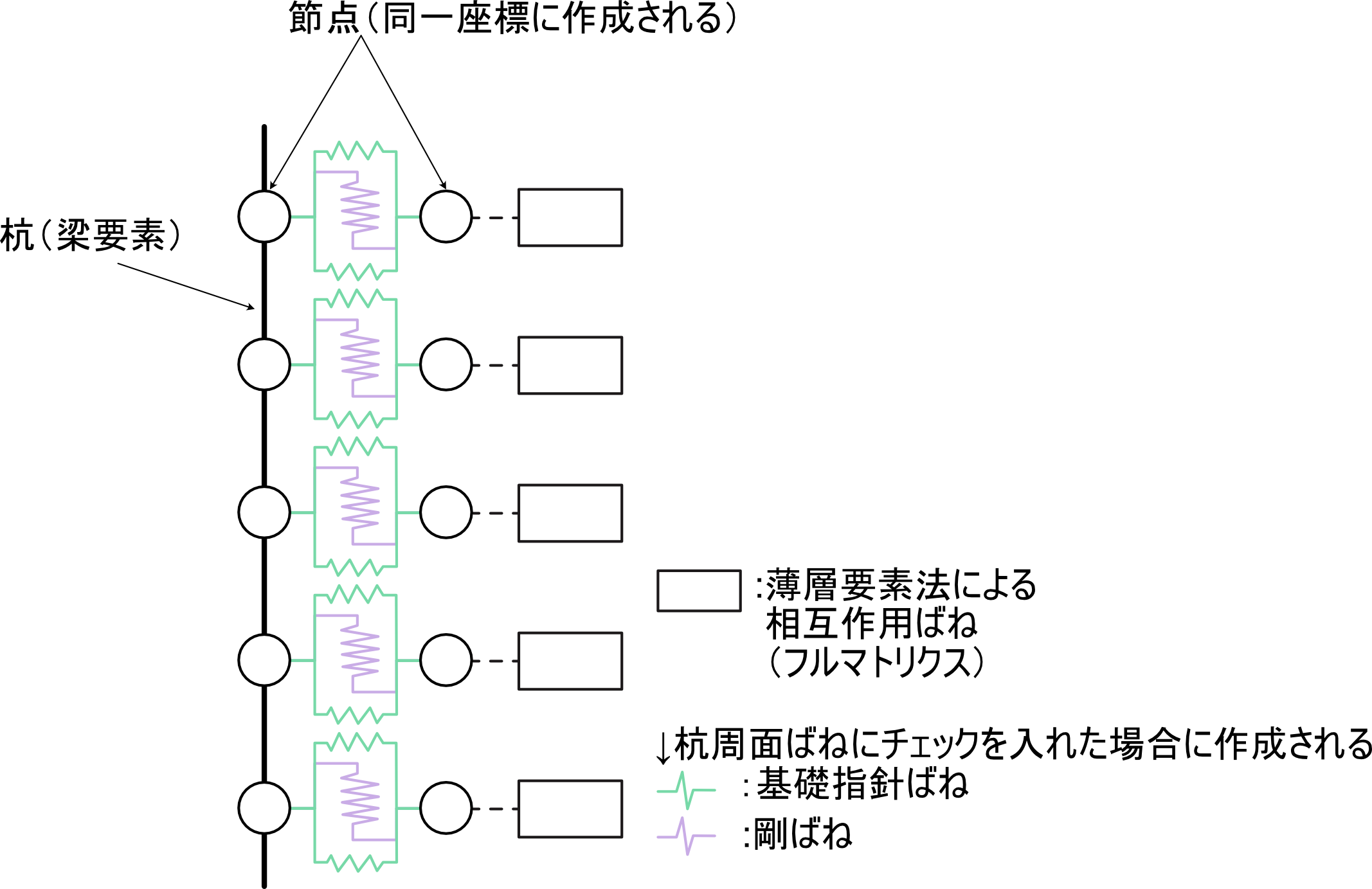

杭に取り付くばねは下記の二種類です。

・薄層要素法で算定する相互作用ばね

・杭周面ばね

「杭基礎設計条件」でばねの有無を選択可能です。

現状ではばね有を選択した場合、水平方向に基礎指針のばね、鉛直方向に剛ばねが作成されます。

杭周面ばねのパラメータについては「水平地盤特性の設定」をご確認ください。

薄層要素法による相互作用ばねの計算に必要なパラメータは以下の通りです。

部材リスト>杭基礎水平地盤ばね>水平地盤特性において入力します。

- 下面深度(m)

- E0 もしくはせん断波速度 Vs 及び単位堆積重量 γ

- ポアソン比 ν

- せん断弾性係数

※相互作用地盤ばねの物性は、<ユーザー指定保存名称>.ftc の Analysis TLEM コマンドに記載されます。

コマンドの詳細は RESP-F3T マニュアルをご確認ください。

※応答変位法オプションと共通の入力項目ですので、同時に使用される場合は採用するパラメータが意図通りになっているかご確認ください。

なお、層厚は 0.1m 単位までの入力とする必要があります。

0.01m 単位で入力すると、適切にモデル化されない可能性があります。

ばねの剛性に採用するパラメータについて

杭周面ばねを考慮し、薄層要素法による相互作用ばねも同じ地盤剛性とする場合

もしくは杭周面ばねを考慮せず、薄層要素法による相互作用ばねの剛性を入力する場合

→ 剛性を E0 として入力します。

G から変換するときには、E=2(1+ν)・G (ν: ポアソン比)の式を用いて変換します。周面ばねを考慮し、薄層要素法による相互作用ばねの剛性とは別の値としたい場合

→ 杭周面ばねの剛性を E0 で、薄層要素法による相互作用ばねの剛性を Vs で考慮することができます。

※相互作用ばねの計算について、単位堆積重量 γ 及びせん断波速度 Vs が入力されている場合、1 の場合を想定していたとしても、E0 ではなく Vs を優先して使用し剛性を計算します。

半無限地盤の物性について

薄層要素法の「半無限地盤」の物性には RESP-D で入力した最下層の地盤物性が用いられます。

外力

荷重ケース

<ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc には下記のような荷重ケースが記載されます。

荷重は上部構造も含んだ値が出力されます。

記載されている Analysis コマンドは記載例ですので解析の内容に合わせて必ず編集してください。

※なお、下記以外に記載される荷重ケースは薄層要素法オプションで使用することを想定しておりませんので使用しないでください。

| 荷重ケース名 | 説明 |

|---|---|

| DeadLoad | RESP-D で入力した解析モデルの固定荷重 応力計算用節点荷重において固定荷重を入力した場合は自動計算された値の後に追記されます |

| SeismicXMinus / XPlus / YMinus / YPlus | レベル 1 水平力 上部構造の外力(慣性力)・指定した場合は地盤変位 応力計算用節点荷重において ○○ 方向地震荷重(許容)を入力した場合追記されます |

| PushOver_XMinus / XPlus / YMinus / YPlus | レベル 2 水平力 上部構造の外力(慣性力)・指定した場合は地盤変位 |

| XMins / XPlus / YMins / YPlus _AddLoadNode | 応力計算用節点荷重において ○○ 方向地震荷重(終局)を入力した場合記載されます |

軸力

※荷重材料>杭応力の直接入力>杭軸力直接入力は応答変位オプションに使用される値で、本オプションでは考慮されません。

本オプションでの入力方法は下記の通りです。

① RESP-D で上部構造をモデル化している場合

DeadLoad の荷重ケース を Analysis コマンドで指定すると沈下解析を行うことができます。

② パイルドラフトのみを RESP-D でモデル化し軸力を直接入力したい場合

「応力計算用節点荷重」に荷重を入力してください。

固定荷重を選択して値を入力 →LoadCase DeadLoad に記載されます。(梁の CMQ 荷重の後に追記されます。)

沈下解析結果を初期応力として使用する

水平荷重時において、耐圧版下の摩擦ばねの静止摩擦を適切に評価するためには沈下解析時の応力をは初期応力として導入する必要があります。

そのため、沈下解析時に下記のコマンドを記載し、解析結果を出力させ、水平荷重時に沈下解析で出力した応力を読み込む指定を行います。

・沈下解析結果を初期応力の形式で出力するコマンド

※詳細は RESP-F3T マニュアル Analysis コマンドの継続コマンドの記載をご確認ください。

OutputInitialStress "<ユーザー指定保存名称>.ftc"・沈下解析結果を読み込み、水平荷重時の荷重ケースとして与える。

↓ 出力されたファイルの読み込み

import "<ユーザー指定保存名称>.ftc"↓ 水平荷重時の Analysis コマンドの継続コマンドでの指定

(出力時にケース名を指定していなければ InitialStress で読み込む)

InitialStressLoadCase InitialStress 1慣性力

RESP-D で上部構造をモデル化している場合

Seismic○○ や PushOver○○ といった水平荷重ケース を Analysis コマンドで指定すると水平荷重解析を行うことができます。慣性力の値を直接指定したい、かつ各杭ごとに入力したい値が求まっている場合

軸力と同様に「応力計算用節点荷重」に荷重を入力してください。

レベル 1 の荷重 → 荷重ケース ○○ 方向地震荷重(許容)を選択して値を入力 →LoadCase Seismic○○ に記載されます。 レベル 2 の荷重 → 荷重ケース ○○ 方向地震荷重(終局)を選択して値を入力 →LoadCase ○○_AddLoadNode に記載されます。建物に対して解析ケースごとの値はあるが杭ごとの慣性力の分担率がわからない場合

杭頭を剛床指定して剛床代表節点に荷重をかける方法が考えられます。

RESP-D での設定箇所がないため下記のような ftc での編集が必要になります。

- <ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc 内の Node コマンドにおいてパイルドラフトの基礎梁・耐圧版・杭が属する層の剛床代表節点名を見つける。

剛床代表節点は RD0000Z○○ で与えられます。(○○ は層番号) - 杭頭位置の節点を FloorDiaphragm コマンドで剛床仮定設定を行う。

杭頭と基礎梁の間に剛域を作成している場合(=「構造心から杭頭の距離デフォルト」を指定している場合)は基礎梁心の節点を剛床の従属節点としてください。

※EZ○○○Y○○○_X○○○_P00○○○ ではなく、Z○○○Y○○○X○○○B○○○ を選択してください。

FloorDiaphragm RD0000Z○○,

Z01Y01X01B01 Z01Y01X02B02 Z01Y01X03B03 Z01Y02X01B04,

Z01Y02X02B05 Z01Y02X03B06 Z01Y03X01B07 Z01Y03X02B08- 慣性力の荷重ケースを作成する。

LoadCase ○○

LoadNode RD0000Z○○ 与えたい慣性力地盤応答変位

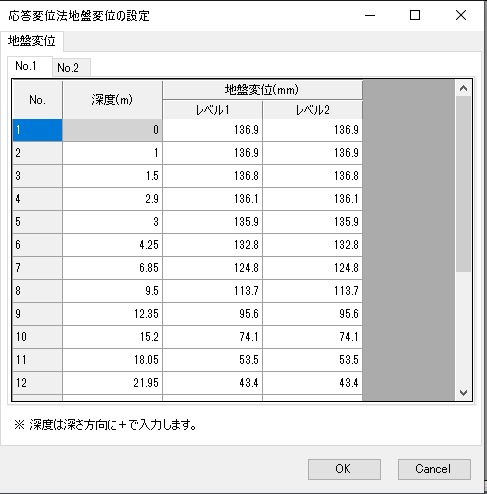

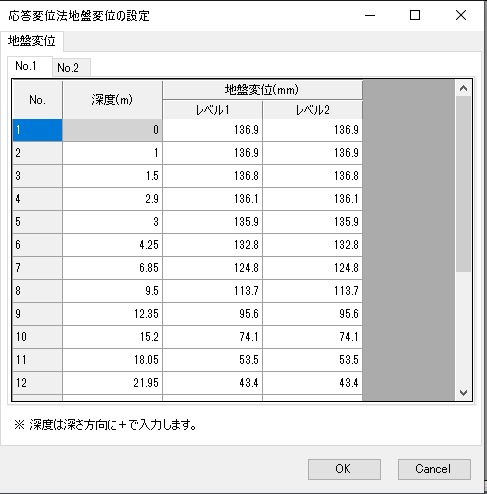

部材リスト>地盤応答変位の設定を行います。

応答変位法を行う場合にこちらで地盤応答変位を設定します。

レベル 1、レベル 2 でそれぞれ設定できます。

杭基礎計算条件>杭の設計計算にて、一次、二次設計を行うにチェックを入れ、

設計用水平力・応答変位の考慮設定にて 1 次設計 2 次設計それぞれに対して応答変位法にチェックを入れる必要があります。

薄層要素法で作成されたマトリクス3要素に変位等価外⼒を掛けるコマンド LoadMatrix3 が記載されます。

コマンドの詳細は RESP-F3T マニュアルをご確認ください。

【<ユーザー指定保存名称>-WithBuilding.ftc での記載】

1 次設計にチェックを入れた場合:LoadCase Seismic XMins / XPlus / YMins / YPlus の荷重ケースでコマンドが設定されます。

2 次設計にチェックを入れた場合:LoadCase PushOver XMins / XPlus / YMins / YPlus の荷重ケースでコマンドが設定されます。

応答変位法オプションと共通の入力項目です。

杭基礎計算条件

計算条件>杭基礎解析条件にて解析条件の設定を行います。

本オプションでは、共通タブ・薄層要素法(オプション)タブの内容が考慮されます。

共通タブ

- 杭の設計計算

・一次設計のみ行う

・二次設計のみ行う - 地盤ばね特性の入力方法

・地盤特性で入力する(ばね値を直接入力するは未対応です。) - 採用軸力

薄層要素法オプションでは考慮されない設定です。

本オプションでの入力方法は「軸力」をご確認ください。 - 杭・地盤の非線形性

杭体・地盤ばねの弾性・非線形を選択することができます。

杭体を非線形とした場合はファイバーモデルとなります。 - 杭のコンクリート強度

・掘削時に水もしくは泥水を使用する。

・終局時 1.0Fc とする。 - モデル配置等

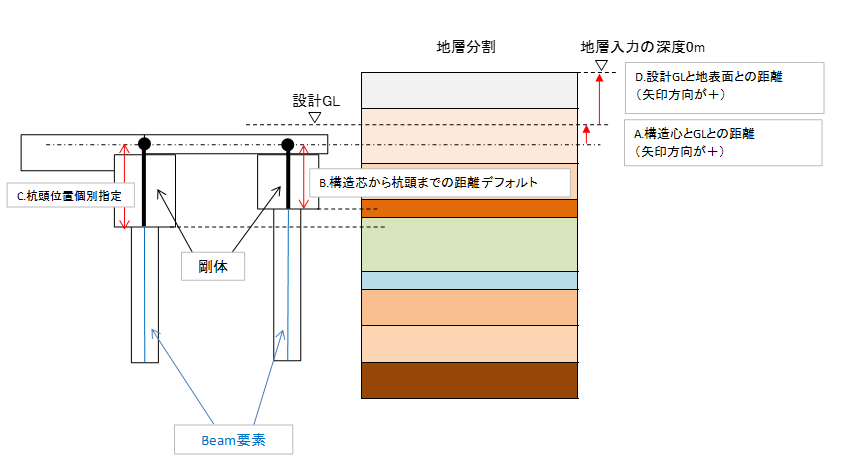

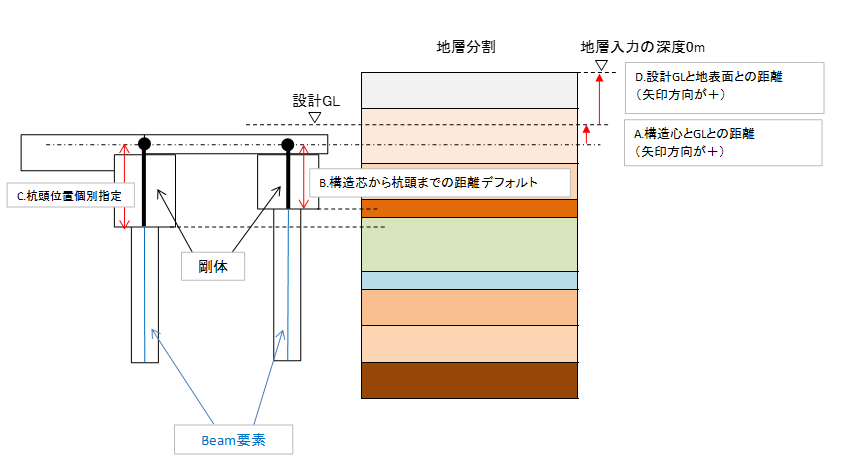

・1FL 構造心から設計 GL までの距離(mm):1FL の構造心とは上部構造モデルの最下階ではなく、「1FL」 の構造心を指します。地下階が存在していても 1FL の構造心を指します。

・構造心から杭頭の距離デフォルト(mm):上部構造モデルの最下階の構造心から杭頭の距離を指します。この距離が剛域としてモデル化されます。

杭リストで設定した杭全長とは別に剛域の長さが設定されます。

- 杭体解析モデルの分割ピッチ

ある加振点の加振半径内に別の加振点が入ってしまうと解が求まらなくなってしまうため、杭径と同等以上のピッチを指定する必要があります。 - 設計用水平力・応答変位の考慮設定

応答変位法を選択した場合は慣性力・地盤変位の両方が加力ケースに設定されます。 - 建物最下層の地下震度

最下層の地下震度を直接指定にチェックを入れ、一次設計及び二次設計に地下震度を入力すると、入力値に基づいて基礎部の慣性力が計算され、Seismic○○ や PushOver○○ の荷重ケースで考慮されます。

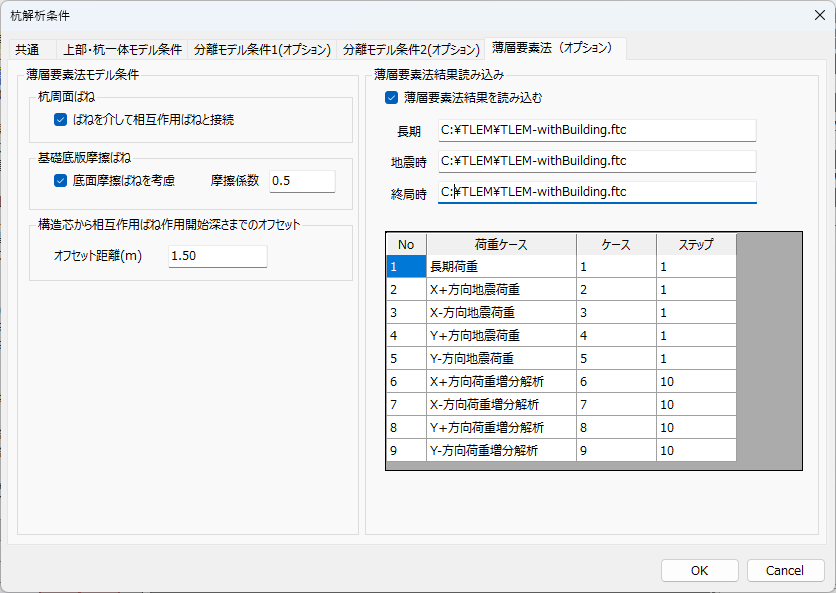

薄層要素法(オプション)タブ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

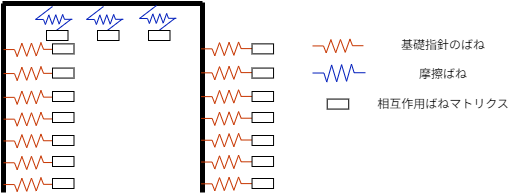

| 杭周面ばね | チェックを入れた場合、動的相互作用ばねに対して直列で杭周面地盤ばねを考慮します。現状では水平地盤ばね(1/√y ばね)が考慮されます。鉛直方向には剛ばねが作成されます。 |

| 基礎底板摩擦ばね | 底面摩擦ばねを考慮すると、基礎版底面位置において動的相互作用ばねに対して摩擦ばねを直列で接続します。 |

| 構造芯から相互作用ばね作用深さまでのオフセット | オフセット距離を考慮すると、基礎版底面位置に対する動的相互作用ばねを考慮できます。実際の相互作用ばねの接続位置は、構造芯の位置に作用させます。 |

| 薄層要素法結果を読み込む | RESP-F3T で計算した薄層要素法を考慮した解析結果を読み込みます。RESP-D で計算される各荷重ケースの解析結果の代わりに、読み込んだ解析結果の応力を採用します。RESP-D で作成したモデルに対し、モデルの架構形状や要素名などを変更しないことが前提となります。 |

構造芯から相互作用ばね作用深さまでのオフセットについては「こちら」をご確認ください。

モデルの概略図は以下となります。

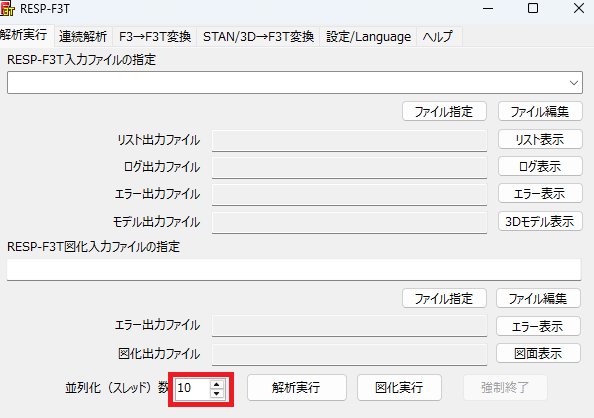

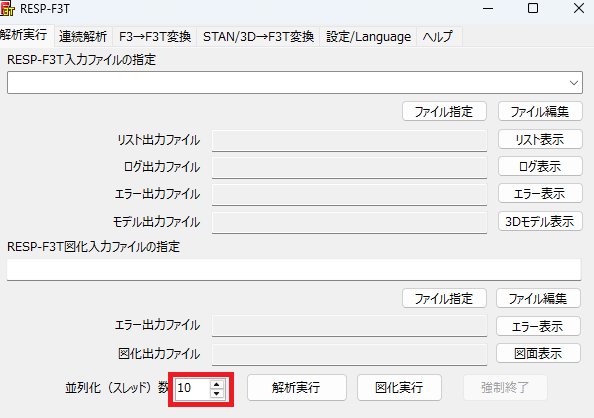

計算速度について

薄層要素法によるばねの相互作用ばね算定及び相互作用ばねを考慮した解析では 計算速度を上げるために F3T のスレッド数を増やすことが有効です。

※お使いの PC の状況を確認して無理のない範囲で増やしてください。